-

Scozia, le prossime elezioni un “referendum di fatto” sull’indipendenza

di Fabrizio Ortu

Le prossime elezioni politiche del Regno Unito saranno trasformate in un “referendum di fatto” sull’indipendenza della Scozia. È l’annuncio della premier scozzese, Nicola Sturgeon, dopo la decisione della Corte Suprema britannica di negare al Parlamento di Edimburgo il potere di convocare in modo autonomo da Londra una nuova consultazione dopo la sconfitta di misura del 2014.

Secondo una recente pronuncia della Corte, infatti, il Governo scozzese non può convocare un referendum per l’indipendenza senza il consenso di Westminster. E prima Boris Johnson e ora il nuovo premier Rishi Sunak non hanno la minima intenzione di concedere al popolo scozzese la possibilità di decidere democraticamente sulla permanenza nel Regno Unito.

Ora il piano dello Scottish National Party, al governo a Edimburgo, è continuare la battaglia per l’autodeterminazione e di trasformare le prossime elezioni politiche in una nuovo “referendum di fatto”.

Ma la sinistra anticapitalista scozzese, e in particolare lo Scottish Socialist Party, criticano la direzione “elettoralistica” di Surgeon e propongono una nuova strategia per il movimento indipendentista scozzese. “Solo un movimento di massa da parte della classe lavoratrice – si legge in un tweet firmato SSP – con un programma che preveda significativi cambiamenti sociali potrà permettere di uscire da questa situazione di stallo e ci condurrà all’indipendenza”.

-

“Farha”, il film che non piace ad Israele (e che ci impedisce di vedere)

L’adolescenza nella Palestina del 1948 (e anche nella Palestina di oggi)

Un esempio della campagna dei media israeliani (qui il sto israelnationalnews Questa rubrica è intitolata “Consigli per la lettura” (e per la visione), ma questo articolo non può più consigliare nulla perché la piattaforma Netflix che aveva reso disponibile il film “Farha” anche in Italia ha scelto di cedere alle pressioni della potentissima e intoccabile lobby sionista e negazionista e lo ha immediatamente tolto.

La “sola democrazia del Medioriente” (oggi governata da un esecutivo esplicitamente razzista e fondamentalista) con una ben orchestrata campagna di stampa e varie petizioni online (questa ha raccolto in pochi giorni quasi 300.000 firme) ha indotto la piattaforma statunitense a censurare un film basato su fatti storici.

Il film, di produzione giordana, scritto e realizzato nel 2021 dalla regista palestinese residente in Giordania, Darin J. Sallam, è stato presentato al Toronto Film Festival e in concorso al Festival del cinema di Roma, parla del passato, del 1948, quando centinaia di migliaia di palestinesi furono brutalmente espulsi dalle terre in cui vivevano da secoli, per ricordare un capitolo che la storiografia ufficiale volutamente rimuove, per parlare di violenze di massa diffusamente negate, per ripristinare i ruoli di vittima e di carnefice, che i media hanno deliberatamente invertito. Ma parla del passato per parlare anche del presente, di una “sostituzione etnica” vera che l’imperialismo occidentale sta sì lì perpetrando, ma a cui la Russia da decenni sta collaborando, al fine di sbarazzarsi della presenza ritenuta scomoda di tanti ebrei mal sopportati.

Farha (quattordici anni), vorrebbe non sposarsi (almeno non così giovane) e ambisce a trasferirsi in città per frequentare la scuola superiore e concretizzare così il sogno di diventare insegnante. Il suo progetto è quello di aprire una scuola per sole donne nel suo villaggio, di cui Mukhtar, il padre di Farha, è sindaco.

Ma proprio in quell’anno inizia lo sfollamento forzato dei villaggi, per fare spazio allo stato ebraico che dovrebbe costituirsi. Il padre sindaco si rifiuta di scappare e Farha non vuole andarsene senza di lui, nonostante Farida, la sua amica del cuore, se ne stia andando.

Le bombe israeliane iniziano a cadere sul villaggio e il padre di Farha, per salvarla, la rinchiude nella cantina della casa, ne mura la porta e le promette di tornare presto. Agli orrori che seguono, quando le bande sioniste arrivano nel villaggio, Farha assiste solo attraverso una fessura della cantina, mentre il suo sogno di un futuro diverso svanisce nel sangue, mentre lei, dopo aver combattuto per studiare è passata in un momento a combattere per sopravvivere.

Dopo una prima parte nella quale nel villaggio si vive un clima da catastrofe imminente, in realtà gran parte del film ha uno sviluppo claustrofobico ma paradossalmente molto empatico, per l’immedesimentazione con la protagonista che si provoca: almeno la metà del film si svolge nel buio della cantina dove Farha è rinchiusa (e con lei lo spettatore) con quel che si intravede dalla fessura e i rumori e i suoni come uniche tracce di quel che avviene drammaticamente fuori.

Nel film, la giovane protagonista, interpretata da Karam Taher, nella sua prima apparizione cinematografica, possiamo affermarlo, è perfetta nella resa degli stati d’animo che il suo personaggio è costretto a vivere.

Aspettiamo che qualche distributore o qualche canale televisivo meno pavido e meno succubo di Netflix ci consenta di rivederlo.

-

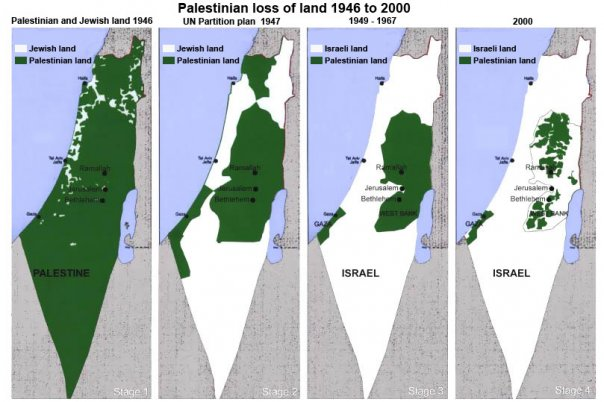

Nakba (“Catastrofe”, l’espulsione sionista dei palestinesi)

Nel novembre 1947, a seguito della Shoah, l’ONU, appena costituita, approvò un piano per dividere la Palestina in due stati, uno ebraico e uno arabo. A quello ebraico venne assegnato il 55% del territorio, sebbene gli ebrei residenti (molti dei quali appena arrivati) possedessero solo il 7% della terra e costituissero non più di un terzo della popolazione. Ai palestinesi (due terzi della popolazione) venne assegnato poco più del 40% della terra. La principale città, Gerusalemme, veniva indicata come “città internazionale”.

Ma le milizie sioniste che irregimentavano la popolazione ebraica non si accontentarono del piano di spartizione e dettero immediatamente il via ad una stagione di violenze e di espulsioni su larga scala dei palestinesi. Ancora prima che lo stato di Israele venisse formalmente costituito (15 maggio 1948), già 250.000 e 350.000 palestinesi erano stati espulsi dalle loro case dai paramilitari sionisti.

Al termine di questa fase i palestinesi espulsi a forza ammontavano a poco meno di un milione di persone (le stime oscillano tra i 750.000 e il milione). Il territorio accaparrato da Israele equivaleva al 78% della Palestina storica.

Più di 400 città e cittadine palestinesi (comprese case, attività commerciali, luoghi di culto) furono sistematicamente distrutte dalle forze israeliane e ripopolate con popolazione ebraica immigrata dall’Europa e da altre parti del mondo tra il 1948 e il 1950. Oltre 1,7 milioni di ettari di terra palestinese furono espropriati con un danno economico (mai risarcito) stimato tra 100 e 200 miliardi di dollari per i palestinesi espropriati.

E’ storicamente documentato che la Nakba (come venne definita e ricordata quella tragica stagione), al fine di creare un clima di terrore e di facilitare così la più rapida ed efficace espulsione dei palestinesi, è stata punteggiata da una fitta serie di feroci massacri da parte delle bande sioniste. Il più famoso si verificò a Deir Yassin il 9 aprile 1948, quando più di 100 uomini, donne e bambini palestinesi furono assassinati dai paramilitari sionisti appartenenti alle due banda Stern e Irgun, rispettivamente guidate da Yitzhak Shamir e Menachem Begin, futuri primi ministri israeliani. Oltre al gruppo Stern e all’Irgun, operò anche la famigerata banda Haganah.

Per sancire anche etnicamente l’esproprio violento delle terre, il governo israeliano, allora guidato da David Ben Gurion, nominò un “comitato per i nomi del Negev”, il Naming Committee del Jewish National Fund, che tra il maggio 1948 e il marzo 1951, assegnò 200 nuovi toponimi.

Oggi, dopo la Nakba, e dopo tutte le successive operazioni di espulsione forzata condotte dai diversi governi di Israele, la popolazione palestinese di rifugiati e sfollati è di circa 7,1 milioni, composta da 6,6 milioni di rifugiati in altri paesi e da 427.000 sfollati interni. Tutti questi vivono nei campi profughi della Cisgiordania occupata, a Gaza e nei paesi limitrofi, a volte a poche miglia di distanza dalle case e dalle terre da cui sono stati espulsi. Trasgredendo numerose risoluzioni internazionali, Israele nega a tutti il diritto di tornare in patria, semplicemente perché non sono ebrei.

La Nakba non terminò nel 1948 ma continua ancora oggi, sotto forma di continua colonizzazione israeliana della terra palestinese per creare e ampliare gli insediamenti delle comunità ebraiche all’interno di Israele, attraverso la distruzione delle case palestinesi, la confisca dei terreni agricoli, la revoca dei diritti di residenza, le deportazioni, periodiche brutali operazioni militari, aggressioni con centinaia e migliaia di vittime civili, come quelle che hanno avuto luogo a Gaza nel 2008/9 e nel 2014.

Quanto a Gerusalemme, la città storica è stata deturpata e devastata attraverso l’installazione prima nella periferia ovest e poi, negli ultimi anni anche in quella est, di vasti insediamenti moderni destinati ai nuovi immigrati ebraici. Nel 1980 lo stato di Israele, attraverso l’ennesima violazione delle deliberazioni internazionali, ha decretato attraverso una “legge fondamentale” l’intera città, compresa la parte araba, parte dello stato sionista e capitale “di l’annessione fu solennemente sancita da una ‘legge fondamentale’ che proclamò G. capitale ‘”unita e indivisibile” dello stato di Israele.

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU invitò gli stati a non riconoscere questo atto unilaterale e a mantenere a Tel Aviv (nella capitale internazionalmente riconosciuta le rappresentanze diplomatiche. Nonostante questo invito, gli Stati uniti nel 2017 (sotto la presidenza di Donald Trump) vi trasferirono la sede diplomatica fino a quel momento situata a Tel Aviv. Joe Biden non ha revocato quella decsione. Dopo gli Stati Uniti, anche Guatemala, Honduras e Kosovo hanno trasferito la propria ambasciata a Gerusalemme. Australia, Ungheria, Repubblica Ceca e Serbia si sono limitate ad aprire nella città santa uffici di rappresentanza dedicati al commercio o alla difesa.

-

Nicaragua, le “prove” contro Oscar Rene Vargas

di Octavio Enriquez, da confidencial.digital, 13 dicembre 2022

Temono che possa soffrire di “ipotermia” mentre è rinchiuso in una cella di punizione a El Chipote. Ordine di detenzione emesso dal capo del DAJ il 22 novembre.

La testimonianza di due poliziotti e le pubblicazioni sui social network sono le “prove” che il regime di Ortega presenterà contro il prigioniero politico Oscar René Vargas, sequestrato la mattina di martedì 22 novembre e rinchiuso in una cella di punizione a El Chipote.

L’ufficio del procuratore ha accusato il 76enne sociologo un giorno dopo la sua detenzione arbitraria a Managua, avvenuta mentre era in visita alla sorella Patricia, in precarie condizioni di salute.

Sebbene le accuse non siano state inizialmente rese pubbliche, le autorità hanno infine accusato l’intellettuale dei presunti reati di “cospirazione per minare l’integrità nazionale” e “propagazione di notizie false attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Si tratta degli stessi crimini che la dittatura ha imputato ad altri prigionieri di coscienza in una serie di accuse che sono state definite “montature” dalle organizzazioni per i diritti umani, le quali hanno denunciato che i procuratori della dittatura cambiano solo i nomi degli accusati per formalizzare le persecuzioni giudiziarie.

Secondo il documento per lo scambio di informazioni e prove, presentato il 9 dicembre dal procuratore Yubelca del Carmen Pérez Alvarado a cui CONFIDENCIAL ha avuto accesso, il sociologo è stato accusato anche di “istigazione alla ribellione”, come denunciato giorni fa dal Centro nicaraguense per i diritti umani (Cenidh).

La presidente del Cenidh, Vilma Núñez, ha avvertito all’epoca che questa potrebbe essere una strategia di stato per criminalizzarlo e imporre una pena più pesante. “Attenzione, gli daranno 30 anni. O non so per quanti anni. Questa è l’intenzione”, ha spiegato il difensore dei diritti umani.

Il giudice responsabile del 10° Tribunale penale di Managua, Gloria Saavedra Corrales, ha un passato di persecuzione giudiziaria contro gli oppositori di Ortega.

Prima che il regime trasformasse Vargas in uno dei 235 prigionieri di coscienza del Nicaragua, il sociologo esprimeva spesso la sua opinione sulla realtà del paese sia sui media indipendenti che sul suo blog, un sito dove in momenti diversi analizzava la situazione economica, sociale e politica, alternando la sua richiesta di democrazia alla denuncia delle violazioni dei diritti umani commesse da Ortega.

Negli anni Ottanta, Vargas fu consulente della Direzione nazionale del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, uno dei cui membri era Ortega, che conobbe nel 1967 quando lo salvò da un’operazione condotta dalla Guardia Nazionale contro i guerriglieri sandinisti nel quartiere Monseñor Lezcano di Managua.

La procuratrice Pérez Alvarado è uno dei membri della macchina giudiziaria che ha represso i prigionieri politici. Lo scorso luglio è stata sanzionata dagli Stati Uniti. Le sue “prove” indicano anche che Vargas ha fatto i commenti su Facebook tra il 12 e il 18 giugno 2021 e ha rilasciato un’intervista il 27 giugno dello stesso anno all’emittente televisiva NTN24.

La prima bugia: “Catturato in pubblico”

Il Pubblico Ministero “accredita” la testimonianza dell’ufficiale della zona di perquisizione e cattura, Salvador de Jesús Chacón, numero di chip 14606, che ha assicurato di aver catturato l’analista politico in “mezzo a una strada pubblica” per ottemperare a un mandato che “già esisteva a nome dell’imputato”, secondo il documento.

Il 22 novembre la procuratrice ha rivelato che la persona che aveva emesso l’ordine era il commissario generale Luis Alberto Pérez Olivas, capo della Direzione dell’assistenza giudiziaria (DAJ), sanzionato dalla comunità internazionale per le violazioni dei diritti umani, contraddicendo così se stessa.

“Si è recata sul posto, confermando che l’accusato era lì. Il testimone (Chacón) ha chiesto il supporto degli agenti di pubblica sicurezza del Complesso Ajax Delgado e in compagnia di cinque agenti sono riusciti ad arrestare l’accusato nella pubblica via ed è stato portato alla Direzione dell’Assistenza Giudiziaria”, ha dichiarato il procuratore Pérez Alvarado.

Questa versione contrasta con quanto dichiarato dai parenti di Vargas, che hanno denunciato le azioni violente della polizia. La sua ex moglie, la poetessa Daisy Zamora, ha dichiarato, dopo l’arresto, che l’ordine era stato eseguito da “un reggimento di membri incappucciati della guardia pro-Ortega, con effrazione”.

Nel caso della DAJ, anche l’ispettrice María Palma Téllez sarà convocata in tribunale e, se non sarà presente, potrà comparire il suo capo, il commissario Francisco Villareal Morales, “capo del dipartimento antinarcotici”.

“Esperti informatici” per controllare le reti

Secondo la Procura, Vargas è stato arrestato con 2161 dollari in banconote di diverso taglio, le sue carte di credito, i suoi documenti personali e un dispositivo di archiviazione di informazioni con il suo nome sono stati confiscati. Per valutare il contenuto del dispositivo, la polizia ha utilizzato l’ispettore Francisco Antonio Gutiérrez Valverde.

Gutiérrez Valverde si trova nel dipartimento di crimini informatici del DAJ e la sua testimonianza sarà inserita come “esperto informatico”. Ma, “se non può presentarsi”, la polizia ha un sostituto: il tenente Xavier Corea Martínez, “capo” del suddetto Dipartimento di Assistenza Giudiziaria e che ha supervisionato “il lavoro investigativo”.

Il rapporto della polizia cita quattro commenti specifici dell’economista:

- “El Poder o La muerte”, pubblicato il 12 giugno 2021,

- “El reflujo social y la unidad” del 15 giugno 2021,

- un commento a una pubblicazione della rivista The Economist

- un altro commento intitolato “repressione e negoziazione” del 18 giugno 2021.

Nel commento “El Poder o La Muerte”, Vargas ha affermato: “Ortega Murillo sa (questo verbo è sottolineato nel documento del procuratore) che potrebbe perdere il potere in un’elezione trasparente ed essere esposta davanti alla giustizia internazionale, senza alcuna immunità fornita dal potere autoritario, quindi ritiene che rimanere al potere sia una questione di vita o di morte”.

Secondo l’analisi di Vargas, la famiglia Ortega Murillo utilizza il sistema giudiziario per perseguitare i giornalisti indipendenti e i difensori dei diritti umani e usa i media sotto il suo controllo per cercare di far credere che si sta difendendo da una “cospirazione straniera”.

Gli altri commenti fanno riferimento alla crisi politica, sociale ed economica in cui versa il Nicaragua e spiegano, ad esempio, nel caso del commento intitolato “repressione e negoziazione”, che la repressione generalizzata con un maggior numero di arresti arbitrari è “finalizzata a forzare una negoziazione per paura del potenziale aumento delle sanzioni con l’approvazione della Legge Renacer”.

La famiglia denuncia le cattive condizioni di detenzione di Oscar René Vargas

La dittatura ha autorizzato le visite dei familiari dei prigionieri politici il 7 e l’8 dicembre. Vargas ha ricevuto la sua famiglia il primo giorno.

Il poeta René Alberto Vargas Zamora, figlio del sociologo, ha espresso preoccupazione per la salute del detenuto, che ha un pacemaker e ha perso tra i 6 e i 10 chili, come ha potuto confermare una fonte vicina alla sua famiglia.

“La famiglia teme che mio padre soffra di ipotermia, poiché si trova in una cella di punizione senza materasso e coperte, esposto al vento, al freddo e al pavimento di cemento. Inoltre, ha un’ernia tra la quarta e la quinta vertebra lombare e la schiena e le ginocchia risentono di queste condizioni”, ha dichiarato Vargas Zamora.

La fonte vicina alla famiglia ha detto del sociologo: “Si alzava con difficoltà, trasalendo per il dolore, perché dorme sul cemento, con un materasso molto sottile e lo tengono senza coperta, nonostante dal momento io abbia preso la coperta quotidianamente e loro mi dicono che non la ricevono perché non è autorizzata”.

“Le condizioni in cui Oscar René è tenuto sono molto precarie, per non dire che si tratta di una minaccia alla sua integrità fisica, psicologica e morale. Tanto più che Oscar René è un uomo di 76 anni, con ipertensione arteriosa, glaucoma e pacemaker… un anziano (76 anni) con la sua delicata situazione di salute, ha bisogno di condizioni umane minime per vivere”, ha aggiunto, chiedendo di sostenere una campagna per “una coperta e un materasso o una coperta per Oscar René”.

-

Brasile, bolsonaristi di nuovo all’attacco

di Henrique Canary, da esquerdaonline.com.br

È bastato che Bolsonaro rompesse il silenzio e tenesse un discorso ai sostenitori venerdì 9 dicembre perché si scatenasse il caos nella capitale Brasilia. I suoi soliti luoghi comuni come “Siete voi a decidere il mio futuro (…)” e “Tutto si risolverà a tempo debito” hanno sortito l’effetto desiderato e, ieri sera, una nuova iniziativa golpista è stata messa in pratica.

Centinaia di fanatici bolsonaristi hanno seminato il terrore nella capitale federale poco dopo che il ministro Alexandre de Moraes ha ordinato l’arresto del capo degli Xavante, il cachique José Acácio Serere, per un periodo di dieci giorni, con il sospetto di aver minacciato di aggredire e perseguitare il presidente eletto. Il capo Serere, come è noto, è un habitué degli atti di violenza in difesa di Bolsonaro. Il 2 dicembre, insieme a un gruppo di sostenitori, ha invaso la sala partenze dell’aeroporto internazionale di Brasilia per chiedere l’arresto di Lula. Serere ha già comandato invasioni di centri commerciali, proteste negli alberghi, sulla Spianata dei Ministeri e chiusure di strade. Inoltre, esorta costantemente i suoi seguaci su Internet a compiere azioni violente contro Lula e il PT.

Nella sua ordinanza, Alexandre de Moraes ha giustificato: “Limitare la libertà degli indagati, con il decreto di arresto temporaneo, è l’unica misura in grado di garantire l’igiene dell’indagine sugli atti antidemocratici”. L’arresto è stato ordinato su richiesta della Procura Generale, che ha sostenuto: “La manifestazione, in teoria criminale e antidemocratica, è stata rivestita con il chiaro intento di istigare la popolazione a tentare, con l’uso della violenza o di gravi minacce, di abolire lo stato di diritto democratico, impedendo l’insediamento del presidente e del vicepresidente eletti della Repubblica”.

Serere è stato portato in sicurezza e secondo tutti i protocolli stabiliti dalla legge alla sede della Polizia Federale di Asa Norte, vicino al centro di Brasilia. La moglie ha immediatamente lanciato un appello ai sostenitori sui social media: “È stato portato via brutalmente dalla Polizia Federale, davanti ai miei figli. Chiedo aiuto agli avvocati per farlo uscire di prigione”. Così, centinaia di teppisti hanno iniziato ad arrivare sulla scena gridando “Liberate l’indio!” e hanno cercato di invadere l’edificio. C’è stato uno scontro e gli agenti della Polizia Federale hanno reagito con proiettili di gomma e bombe lacrimogene. Le azioni terroristiche si sono poi estese a varie regioni del centro città. Auto, cassonetti della spazzatura e autobus sono stati bruciati e diverse strade sono state bloccate. Migliaia di lavoratori che tornavano dal lavoro dalla stazione degli autobus di Brasília sono stati interrotti dall’azione di gruppi di teppisti, molti dei quali indossavano l’ormai tradizionale maglietta della nazionale di calcio.

Secondo tutti i resoconti, la Polizia militare ci ha messo molto ad agire e quando l’ha fatto è riuscita nell’incredibile impresa di non arrestare nessuno. La Segreteria di Pubblica Sicurezza del Distretto Federale si è limitata a rafforzare la sicurezza intorno all’hotel in cui si trovano Lula e Alckmin e a rilasciare comunicati in cui si affermava che la situazione stava tornando alla normalità.

Quello che abbiamo visto ieri, in generale, è stato un blackout delle agenzie di sicurezza, soprattutto federali, che non affrontano mai i bolsonaristi per il semplice fatto che esse stesse sono piene di questo tipo di elementi. Alla fine della giornata, il ministro della Giustizia Anderson Torres è intervenuto su Twitter (vedi qui a lato) per tranquillizzare gli internauti, senza però fare alcun riferimento alle misure di repressione: “Dall’inizio delle manifestazioni a Brasilia, il ministero di Giustizia, attraverso la Polizia federale, si è mantenuto in stretto contatto con il Dipartimento di sicurezza di Brasilia e il governo di Brasilia, al fine di contenere la violenza e ripristinare l’ordine. Tutto sarà indagato e chiarito. La situazione si sta normalizzando”.

Flavio Dino, futuro ministro della Giustizia del governo Lula, è dovuto intervenire nella situazione e ha articolato alcune iniziative con il Governo del Distretto Federale e la Sicurezza Presidenziale. L’ex governatore del Maranhão ha dichiarato: “Il governo federale rimane in silenzio di fronte a questa assurda e grave situazione. Non abbiamo ancora la penna in mano, sto parlando con Ibaneis, governatore del Distretto federale di Brasilia, con Andrei Passos, futuro direttore della Polizia Federale, con la Segreteria di Pubblica Sicurezza del Distretto Federale, ma il governo federale deve dare risposte”. Quando gli è stato chiesto di parlare con i rappresentanti del governo Bolsonaro, non ha potuto nascondere la sua irritazione: “Non parlo con i golpisti”.

L’intero caso è un’importante dimostrazione della forza del bolsonarismo e probabilmente servirà da modello per altre azioni violente prima, durante e dopo l’insediamento di Lula. È dimostrato che chi agisce violentemente contro lo stato di diritto, purché lo faccia a favore di Bolsonaro, non sarà punito. Sono liberi di incendiare la città e di postare sui social network perché la linea delle agenzie di sicurezza continua a essere quella di non affrontare la violenza degli estremisti di destra. Dal nostro punto di vista, la risposta al fascismo passa attraverso la mobilitazione di massa, eliminando il monopolio del fascismo sulle strade. Questa è la migliore possibilità che abbiamo per resistere ai tentativi di colpo di stato.

Coloro che si disinteressano dell’accaduto, dicendo che si tratta di una minoranza poco importante o che l’incidente non ostacola in alcun modo i riti democratici, dovrebbero pensare più a medio e lungo termine. Il bolsonarismo è alla ricerca di un nuovo volto dopo la sconfitta elettorale del 30 ottobre. I media mainstream pensano che il fascista voglia guidare un’opposizione ampia e diversificata. Ma forse non è così. Non è escluso che Bolsonaro adotti la tattica che gli ha garantito il raggiungimento del secondo turno: invece di allargarsi fin dall’inizio, potrebbe preferire mantenere il suo zoccolo duro eccitato e mobilitato, e solo successivamente raggiungere i settori più moderati. Se questo sarà confermato, ci aspettano giorni duri, con molto caos e violenza, e con la compiacenza degli organi di repressione. La grande borghesia e una parte importante della società brasiliana hanno normalizzato e naturalizzato il fascismo come attore fedele del gioco politico. Con ciò, speravano di addomesticarlo. Ma forse il fascismo ha altri piani.

Ecco alcune immagini dei danni lasciati dai bolsonaristi nella capitale del paese. Foto di Scarllet Rocha

-

Comune di Parigi (1871)

La Comune di Parigi fu una delle prime rivoluzioni proletarie della storia: Parigi fu sottoposta a un governo operaio per due mesi. Nonostante il suo fallimento, o a causa di esso, è una preziosa fonte di lezioni per tutte/i le/i rivoluzionari.e. Si verificò durante la vita di Marx e interessò il padre del socialismo scientifico, e successivamente Trotsky e molti altri autori.

Nel 1871, l’imperatore Napoleone III governava dal suo colpo di stato del 2 dicembre 1851. Egli combinò una politica di paternalismo verso i più poveri con una dura repressione contro l’opposizione. Spesso intraprese guerre all’estero, il cui ruolo costante era quello di rafforzare il suo governo quando era indebolito e sfidato in patria.

La grande borghesia francese, finanziaria, commerciale e legata alla vecchia aristocrazia ancora potente, è molto conservatrice. Non contestò molto sotto l’Impero e per lo più trovò la sua espressione politica nel monarchismo, soprattutto per “portare ordine”. Una piccola parte della borghesia era moderatamente repubblicana, ma era soprattutto tra la piccola borghesia e il proletariato delle grandi città che la Repubblica era maggiormente difesa. I piccoli artigiani e i negozianti sono dominati dai ricchi creditori e sono molto solidali con i lavoratori. In questi ambienti operai, la richiesta di una repubblica sociale è ideologicamente confusa, ma esprime il desiderio di una rottura con il deludente regime plutocratico del 1789. È tra questa popolazione plebea, che prefigura il moderno movimento operaio, che si trovano i rivoluzionari socialisti.

A Parigi

Se nel Medioevo la mescolanza sociale era predominante da un punto di vista geografico, la Rivoluzione industriale ha portato a una forte tendenza alla segregazione tra borghesia e (semi)proletariato, tendenza accentuata dall’urbanistica di Haussmann. Nei quartieri occidentali (7°, 8°, 16° e 17° arrondissement) si concentravano i più ricchi (con i loro domestici), mentre l’est era popolare (10°, 11°, 12°, 13°, 18°, 19° e 20° arrondissement). I quartieri centrali avevano subito un forte impoverimento, ma nel 1871 contavano ancora persone benestanti.

C’erano molti operai: 442.000 su 1,8 milioni di abitanti, secondo il censimento del 1866; ma anche artigiani (quasi 70.000, la maggior parte dei quali lavorava da sola o con un solo operaio) e piccolissimi negozianti la cui situazione sociale era abbastanza simile a quella degli operai. Tuttavia, non bisogna immaginare gli operai dell’industria moderna, poiché l’industrializzazione era ancora agli inizi, con l’eccezione della fabbrica di Cail [una fabbrica di locomotive che raggiunse anche il limite di 1.000 operai].

La guerra franco-tedesca (1870)

Quando il 19 luglio 1870 iniziò la guerra con la Prussia, Napoleone III perse in due mesi. Il suo esercito era mal preparato e la situazione si ribaltò rapidamente, con la Prussia che avanzava in territorio francese. L’Associazione internazionale dei lavoratori (AIT) e la sua sezione parigina si erano dichiarate contro l’aggressione tedesca: “Lavoratori di Francia, Germania e Spagna, uniamo le nostre voci nello stesso grido di riprovazione! La guerra per la preponderanza o la dinastia non può che essere, agli occhi dei lavoratori, una follia criminale”.

Per i socialisti tedeschi, Marx sosteneva la difesa nazionale, in nome dell’unificazione tedesca. I socialisti tedeschi, tuttavia, si opposero alla controffensiva in territorio francese.

Guerra persa e governo borghese

L’esercito francese capitolò a Sedan il 2 settembre 1870 e Napoleone III fu fatto prigioniero. Questa notizia scatenò una giornata di sommosse a Parigi, che fece crollare l’Impero. I repubblicani borghesi formano un governo di difesa nazionale all’Hotel de Ville e proclamano la Terza Repubblica. Molto moderati quando erano in opposizione all’Impero, ora cercano di assumere la guida dello stato per incanalare l’agitazione popolare che vuole “cacciare l’invasore prussiano”. Parigi è sotto assedio e soffre una grave carestia durante l’inverno. Gli animali dello zoo sono stati addirittura mangiati. Non avendo soldati, il governo provvisorio dovette armare il popolo parigino. La borghesia se ne pentì presto, perché il popolo divenne rapidamente una minaccia per loro. Le classi dirigenti riunite a Versailles pensarono allora di affidarsi alle truppe tedesche contro Parigi…

Il 18 gennaio 1871, a Versailles, fu proclamato l’Impero tedesco (completando l’unificazione della Germania e creando una grande potenza europea) e il 28 gennaio fu firmato un armistizio con il cancelliere tedesco Bismarck, in attesa delle elezioni per decidere la guerra o la pace. La notizia cominciò a infiammare la popolazione parigina, che si sentiva tradita dalla sua presunta rappresentanza.

Le elezioni furono organizzate in fretta e furia l’8 febbraio, in condizioni molto poco democratiche (Parigi fu isolata dalla campagna e la campagna elettorale durò otto giorni).

Le campagne (dominate da notabili e sacerdoti) eleggono prevalentemente candidati monarchici “per la pace”: su 750 deputati, 450 sono monarchici (senza contare i bonapartisti). A Parigi, invece, 33 deputati su 43 sono repubblicani più o meno radicali e 4 sono rivoluzionari. Questi deputati parigini erano favorevoli a continuare la guerra, poiché i parigini ritenevano di essersi difesi bene e di non essere stati sconfitti. Ma l’Assemblea Nazionale, riunita a Bordeaux, elesse Adolphe Thiers a capo del potere esecutivo e lo inviò a negoziare la capitolazione, che fu firmata il 26 febbraio. Il trattato prevedeva l’annessione dell’Alsazia-Mosella e il pagamento di 5 miliardi di franchi oro.

Inasprimento della lotta di classe

L’Assemblea Nazionale, attraverso i voti delle province rurali, esprimeva di fatto gli interessi della borghesia conservatrice. Di contro, il popolo parigino, sempre più all’opposizione, anche se in gran parte isolato, rappresentava il progresso sociale e la possibilità di una rivoluzione socialista.

Vengono istituiti comitati di vigilanza, guidati da rivoluzionari: membri dell’AIT (gli “internazionalisti”), giacobini, blanquisti, ecc.) che nominano il “comitato centrale dei venti distretti”, sostenendo la guerra totale e la Repubblica sociale. Parigi ha anche la Guardia Nazionale, che raccoglie tutti gli uomini abili (200 battaglioni e 180 000 uomini). Sono ben armati, hanno 227 cannoni, 500.000 fucili e leader eletti. Durante le elezioni di febbraio, i battaglioni della Guardia Nazionale si sono federati e hanno eletto un comitato centrale per garantire l’organizzazione. È emersa una situazione di doppio potere.

Il governo inasprì rapidamente i toni, nominando tre bonapartisti ad alte cariche a Parigi:

- Marie-Edmond Valentin come prefetto di polizia,

- Il generale d’Aurelle de Paladines come capo della Guardia Nazionale,

- il generale Joseph Vinoy come governatore militare (6 marzo).

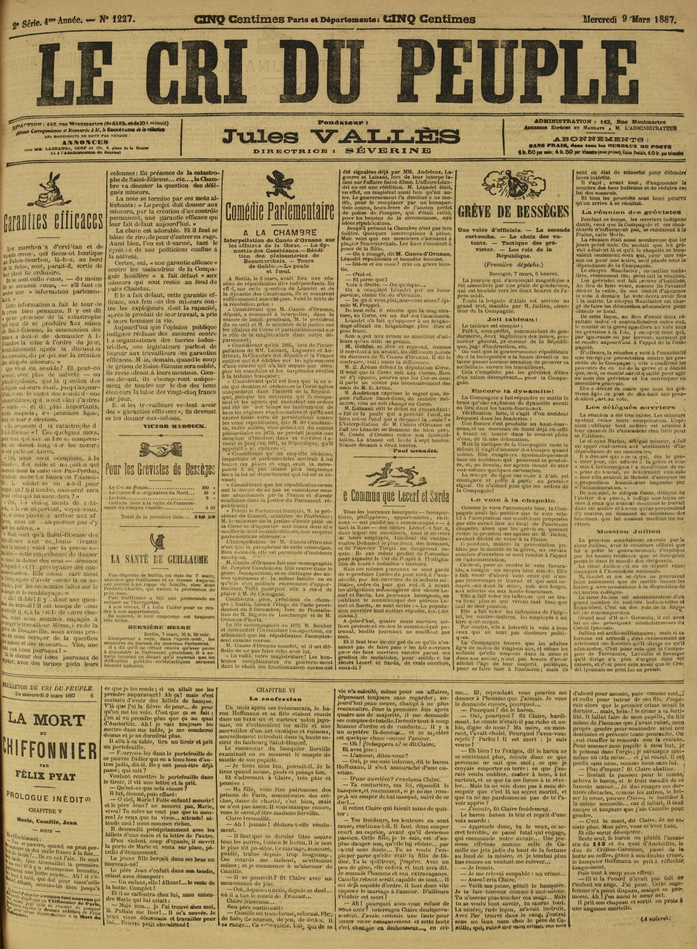

Il 9 marzo 1871 il prefetto di polizia mise al bando sei giornali di estrema sinistra, tra cui Le Cri du peuple di Jules Vallès, e chiuse i circoli popolari.

Il 10 marzo 1871, l’Assemblea, definita dai parigini “assemblea del popolo rurale”, trasferì la propria sede a Versailles perché temeva “la capitale della rivoluzione organizzata, la capitale dell’idea rivoluzionaria”[2]. Lo stesso giorno ha promulgato una legge che :

- pone fine alla moratoria sugli affitti e sulle fatture commerciali: 40.000 commercianti in bancarotta e 300.000 inquilini minacciati di sfratto

- abolisce la paga di un franco e mezzo al giorno versata alle guardie nazionali, soldati della Parigi operaia

Questo governo era decisamente al servizio della classe dominante nel suo obiettivo immediato di disarmare il pericoloso proletariato parigino. Thiers lo confermò vividamente in seguito, durante l’inchiesta parlamentare sulla Comune:

“Gli uomini d’affari andavano in giro a ripetere: non farete mai operazioni finanziarie se non vi liberate di questi furfanti e se non gli togliete i cannoni. Dovete farla finita e poi potremo fare affari”.

18 marzo, fuoco alla polveriera

Thiers avrebbe dato fuoco alla polveriera ordinando all’esercito, nella notte tra il 17 e il 18 marzo, di andare a confiscare i fucili della Guardia Nazionale e di arrestare i capi rivoluzionari. Lo stesso giorno fece arrestare Blanqui mentre riposava con un amico medico nel Lot, privando il campo rivoluzionario di uno dei suoi leader più importanti.

Le armi, raggruppate a Montmartre e Belleville, hanno cristallizzato la paura del governo. I parigini non solo non volevano capitolare, ma ritenevano che i cannoni fossero loro, poiché li avevano pagati loro stessi durante la sottoscrizione contro la Prussia. Ma soprattutto non avevano fiducia in questo governo e non volevano che si ripetesse il massacro del giugno 1848, ma Thiers aveva sottovalutato i rivoluzionari parigini, ritenendoli indeboliti dall’assedio. Il popolo e la maggior parte delle Guardie Nazionali si sollevarono e i soldati si rifiutarono di sparare su di loro. È l’inizio della rivolta popolare: popolo e soldati fraternizzano. Claude Lecomte e Clément Thomas, due generali, vengono fucilati dall’esercito ammutinato.

Il governo di Thiers fuggì a Versailles accompagnato da una truppa demoralizzata e da migliaia di borghesi parigini anch’essi in fuga (tra cui il sindaco di Parigi, Jules Ferry). Solo 300 soldati della Guardia Nazionale su 300.000 si unirono a Thiers.

Prime misure

Il potere cade di fatto nelle mani del comitato centrale della Guardia Nazionale, che dichiara nel suo manifesto del 18 marzo:

“I proletari della capitale, in mezzo ai fallimenti e ai tradimenti delle classi dirigenti, capirono che era giunto il momento di salvare la situazione prendendo in mano la direzione della cosa pubblica […] Il proletariato […] capì che era suo imperioso dovere e suo assoluto diritto prendere in mano il proprio destino e assicurarne il trionfo con la presa del potere.

Le prime misure della Comune sono state prese immediatamente dal Comitato centrale. Non si tratta di misure immediatamente “socialiste”, ma gettano le basi di uno stato operaio:

- abolizione dell’esercito permanente

- l’elezione e la revoca di tutti i funzionari e militari

- la pubblicazione di tutte le decisioni e le conclusioni del comitato centrale

- fine della separazione dei poteri

Elezioni del 26 marzo

Questo comitato è composto essenzialmente da piccoli borghesi moderati, ma molto legati al popolo parigino. Non si sentono legittimati e chiedono l’elezione di un consiglio comunale. I Versagliesi hanno fatto leva su questo sentimento per co-organizzare le elezioni comunali del 26 marzo. Promisero ipocritamente di non reprimere mai Parigi nel sangue, e allo stesso tempo fecero di tutto perché nessun decreto o giornale della Comune arrivasse nelle province.

Nonostante ciò, i Versagliesi persero le elezioni (orleanisti e bonapartisti ottennero insieme 8.000 consiglieri comunali su 700.000). Queste elezioni non hanno nulla a che vedere con le elezioni in tempi “normali” di dominio borghese. Sono state proclamate davanti a una folla di 100.000 persone, sotto il fuoco di una situazione rivoluzionaria. La partecipazione, in media del 50%, nasconde in realtà il fatto che si tratta di un’elezione tra i soli proletari: 76% di partecipazione nel 20° arrondissement, circa 25% nei deserti arrondissement occidentali.

Il consiglio della Comune

Le elezioni del 26 marzo hanno istituito il Consiglio della Comune. Dei 92 membri eletti, la maggioranza è costituita da rivoluzionari (tra cui 25 lavoratori), ma saranno divisi in 3 gruppi principali:

- una minoranza di sostenitori dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, dove le idee di Proudhon sono maggioritarie rispetto a quelle di Marx (Léo Fränkel, Benoît Malon e Eugène Varlin)

- il partito Blanquista, allora molto influente nella classe operaia (Eugène Protot, Édouard Moreau de Beauvière, Jean-Baptiste Chardon, Émile Eudes, Théophile Ferré, Raoul Rigault o Gabriel Ranvier)

- la maggioranza va ai “jacobin”, piccoli borghesi che sognano confusamente di rifare il 1793 (Delescluze, Gambon, Pyat)

- indipendenti” come Jules Vallès e Gustave Courbet

Inizialmente previste per il 5 aprile, le elezioni suppletive per occupare i seggi vacanti o disertati furono organizzate il 16 aprile 1871.

Il Consiglio della Comune si divise rapidamente in una “maggioranza” e in una “minoranza”:

- la maggioranza era costituita dai giacobini, dai blanquisti e dagli indipendenti; per loro la politica aveva la precedenza sul sociale; volendo continuare l’azione dei “montagnardi” del 1793, non erano ostili a misure centralizzatrici o addirittura autoritarie; tuttavia, votarono a favore di tutte le misure sociali della Comune;

- le minoranze erano i radicali e gli “internazionalisti”, collettivisti o proudhoniani; erano impegnati a promuovere misure sociali e antiautoritarie; erano i sostenitori della Repubblica Sociale.

Queste tendenze si cristallizzarono il 28 aprile sulla creazione di un Comitato di Salute Pubblica, un’organizzazione che le minoranze respinsero in quanto contraria alle aspirazioni democratiche e autonomiste della Comune. La maggioranza ha imposto la sua creazione il 1° maggio con 45 voti favorevoli e 23 contrari. Il 15 maggio la minoranza del Consiglio della Comune pubblicò un manifesto che protestava contro la dittatura del Comité de Salut public e annunciava il ritiro dei suoi membri nei rispettivi arrondissement. Ma questo manifesto, che entusiasmò il governo di Adolphe Thiers, non fu compreso dai comunardi parigini. Le due tendenze combatteranno insieme non appena le truppe di Versailles entreranno a Parigi.

Dibattiti intensi e autogestione

Da quel momento in poi, gli operai parigini furono pienamente coinvolti nella vita politica e cercarono un modo per organizzare la città nel loro interesse. Si riunirono in numerosi circoli popolari, comitati di vigilanza o attraverso gli organi della Guardia Nazionale, e fecero sentire le loro richieste direttamente ai loro rappresentanti eletti. Il 16 aprile si sono tenute le elezioni suppletive e il 28 aprile è stato istituito il Comité de Salut Public. In modo empirico e per motivi di efficienza, i parigini hanno gradualmente raggiunto l’autocentralizzazione (federazione di club, ecc.).

Furono adottate misure sociali radicali, su iniziativa popolare più che ideologica: in pratica, fu la socializzazione in un modo quasi comunista a prendere forma, piuttosto che schemi blanquisti o proudhoniani.

La colonna Vendôme abbattuta Ma tutta questa spontaneità, se è notevole perché dimostra che il proletariato è davvero portatore di una nuova società, è fatta senza chiaroveggenza, senza priorità, e lascia le mani libere a tutta la reazione francese per rafforzarsi a Versailles.

A parte le misure socialiste di Parigi, i comunardi dedicano troppo tempo ai simboli (la colonna Vendôme abbattuta dall’antimilitarismo) e poco ai veri luoghi del potere (la Banca di Francia lasciata intatta mentre in quel periodo finanzia Versailles).

L’attacco dei Versagliesi

Soprattutto, la Comune si dimostrò troppo leggera sul fronte militare e indulgente nei confronti della minaccia reazionaria. Se il Comitato Centrale annuncia di essere sulla difensiva e che restituirà “occhio per occhio, dente per dente”, in pratica raramente lo mette in pratica. Quando gli agenti di Versailles furono scoperti mentre entravano a Parigi nascondendo armi, furono rilasciati. Man mano che i Versagliesi riacquistano fiducia, iniziano a torturare i loro prigionieri o a eseguire esecuzioni sommarie, cosa che all’inizio erano riluttanti a fare per paura di provocare i comunardi.

I Versagliesi si affidarono all’Impero tedesco per superare con la forza la Comune di Parigi. Due emissari furono inviati a discutere con Bismarck: la Francia avrebbe pagato più rapidamente i suoi debiti, e in cambio Bismarck accettò di liberare i prigionieri dell’esercito bonapartista, cioè di dare ai Versagliesi un esercito per sterminare Parigi. Il 18 maggio, questo “trattato di pace” con la Prussia fu ratificato dall’Assemblea Nazionale riunita a Versailles. Come disse Marx: “Il dominio di classe non può più nascondersi sotto un’uniforme nazionale, i governi nazionali sono un tutt’uno contro il proletariato!”

I Versagliesi furono i primi ad attaccare. Il 21 marzo occuparono il forte di Mont-Valérien, dove i federati avevano trascurato di installarsi: questa posizione, che dominava tutta la periferia occidentale di Parigi, dava loro un notevole vantaggio. Il 5 aprile, la Comune votò il “decreto degli ostaggi” (tre ostaggi fucilati per ogni comunardo giustiziato), che fu applicato solo durante la Settimana di sangue. Nel mese successivo, le truppe bianche si ammassarono intorno a Parigi.

21-28 maggio, la Settimana di sangue

Il 21 maggio, i Versagliesi entrarono a Parigi attraverso la Porte de Saint-Cloud. Era l’inizio della Settimana di sangue. I comunardi si difesero eroicamente, mantenendo quasi 500 barricate, l’ultima delle quali cadde otto giorni dopo. Per rappresaglia, gli ostaggi furono giustiziati, ma era troppo tardi per influenzare il corso della battaglia. I Versagliesi seppero usare queste esecuzioni, e in particolare quella dell’arcivescovo di Parigi (24 maggio), per trattare i comunardi come assassini sanguinari. In realtà, se avessero avuto a cuore queste vite, i Versagliesi avrebbero potuto facilmente liberare i loro ostaggi, ad esempio contro Blanqui, ma non c’era alcuna possibilità di dare alla Comune un così grande leader.

Il risultato fu uno dei più spaventosi massacri controrivoluzionari: più di 30.000 morti, tra cui almeno 20.000 prigionieri fucilati senza processo (e molti uccisi con le baionette nel sonno…), circa 36.000 detenuti e migliaia di condannati e deportati oltreoceano. Il 22 maggio, Thiers annunciò all’Assemblea: “L’ordine, la giustizia e la civiltà hanno finalmente vinto”. Marx disse invece: “ferocia senza maschera e vendetta senza legge”.

L’operato progressista della Comune

Fu un’insurrezione popolare che in quindici giorni si trasformò in una vera e propria rivoluzione sociale, la Comune prese molte decisioni esemplari.

Misure sociali

- Remissione dei canoni di locazione ;

- creazione delle future Bourses du travail;

- soppressione del lavoro notturno tra i panettieri;

- divieto di multe e trattenute sui salari nelle officine e nelle amministrazioni;

- moratoria sul monte dei pegni, quindi possibilità di ritiro gratuito dei piccoli oggetti;

- Istruzione obbligatoria, laica e gratuita con l’integrazione della formazione professionale;

- censimento delle fabbriche abbandonate da consegnare a cooperative di lavoratori.

Ma non c’è stato un vero scontro con la proprietà privata.

Democrazia operaia

- abolizione dell’esercito permanente, sostituito dalla Guardia Nazionale di cui devono far parte tutti i cittadini (armare il proletariato);

- elezione e revocabilità di tutti i funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’istruzione e della Guardia Nazionale;

- limitazione del salario dei dipendenti del Comune a quello di un operaio

Atti simbolici

- demolizione della “colonna imperiale di Place Vendôme”;

- incendio della casa di Thiers;

- cremazione della ghigliottina.

Laicità

La Comune ordinò la separazione tra Stato e Chiesa, istituendo così la laicità, 34 anni prima che la borghesia la dichiarasse definitivamente.

Istruzione gratuita e obbligatoria

Dieci anni prima che il repubblicano borghese Jules Ferry (membro del governo che la schiacciò) lo facesse, la Comune aveva istituito l’istruzione gratuita e obbligatoria a Parigi…

Le donne in azione

Le donne hanno partecipato in modo massiccio alle mobilitazioni e si sono organizzate in comitati di quartiere. Se Louise Michel è ben nota, non dobbiamo dimenticare Elisabeth Dimitrieff, che ha creato la prima Unione delle Donne. Più di mille di loro andranno davanti al consiglio di guerra, tra cui le “Pétroleuses”, accusate di aver dato fuoco alle case borghesi. La reazione si è scatenata su di loro. Per quanto riguarda le indennità ricevute dalle congiunte delle guardie nazionali, la Comune aveva dato istruzioni ai municipi di non fare alcuna distinzione tra le cosiddette donne “illegittime”, le madri e le vedove.

Gli stranieri e la Comune

Centinaia di stranieri parteciparono alla Comune e, caso unico nella storia mondiale, molti di loro occuparono posizioni di comando: i migliori generali erano polacchi (Dombrowski e Wroblewski) e il ministro del Lavoro era un ebreo ungherese, operaio gioielliere, Léo Frankel. Era stato eletto nel consiglio generale della Comune secondo le seguenti raccomandazioni della commissione elettorale:

“Considerando che la bandiera del Comune è quella della Repubblica universale; considerando che ogni città ha il diritto di dare il titolo di cittadino agli stranieri che la servono (…), la commissione è del parere che gli stranieri possano essere ammessi, e vi propone l’ammissione del cittadino Frankel”.

Lezioni della Comune

Spontaneità e necessità di un partito

Da quei 72 giorni, Marx, Engels, Lenin, Trotsky trassero molte lezioni. Tutti concordavano sul fatto che la principale debolezza della Comune fosse l’assenza di una leadership rivoluzionaria. La spontaneità delle masse ha mostrato le forze prodigiose che sono in grado di sviluppare, in un modo difficile da prevedere, ma insufficiente. La loro fantastica ascesa è stata accompagnata dalla tendenza a fermarsi lungo la strada e ad accontentarsi dei primi successi.

Tutte le esperienze rivoluzionarie successive hanno dimostrato che organizzazioni rivoluzionarie ben preparate sono indispensabili. In nessun luogo un’insurrezione popolare spontanea è riuscita a rovesciare il regime capitalista e a garantire il potere dei lavoratori.

Vedendo che una rivoluzione contro il regime bonapartista era inevitabile, Marx ed Engels deplorarono l’assenza di un’organizzazione proletaria che la guidasse. Già il 15 agosto 1870, Engels scriveva: “La cosa peggiore è che in caso di un vero movimento rivoluzionario a Parigi non c’è nessuno che ne prenda la direzione”.

Possibilità e necessità di un nuovo stato operaio

Fin dal Manifesto (1847), Marx aveva affermato la necessità che il proletariato prendesse il potere, ma non aveva una visione precisa della forma che questa presa di potere avrebbe assunto. All’inizio, era più o meno esplicitamente impegnato nell’idea che si trattasse di una forma di governo repubblicana. A partire dal 1850 parlò di “dittatura del proletariato” e già nel suo pamphlet sul colpo di Stato di Napoleone III (1851), Marx notò che la macchina burocratica dello stato borghese era stata ripresa dallo stato assolutista e perfezionata, e che si trattava di “romperla” da parte del proletariato. Scrivendo a caldo della Comune, Marx disse che era “la forma politica finalmente trovata” della dittatura del proletariato.

La necessità di distruggere lo Stato borghese

Il proletariato parigino si trovò suo malgrado al potere e, privo di una consapevole leadership rivoluzionaria, perse tutte le occasioni per schiacciare il suo nemico: i suoi due principali errori furono di non marciare immediatamente su Versailles e di dedicare un sacrosanto rispetto alla proprietà privata e in particolare alla Banque de France (che finanziava ampiamente Versailles).

Con la Comune, Marx si rafforza nella sua idea che lo stato borghese non si riforma, ma deve essere spezzato e sostituito da altre istituzioni. La Comune aveva iniziato a farlo, ma in modo molto timido ed empirico, man mano che si rendeva conto dell’ostacolo rappresentato dalle forze statali lasciate in loco. Questo diede alla reazione il tempo di ricostituirsi a Versailles e di preparare lo schiacciamento di questo nascente potere popolare. Marx scrisse, sempre nella sua opera “La guerra civile in Francia” quindi che “la classe operaia non può accontentarsi di prendere l’apparato statale così com’è e farlo lavorare per sé”[4].

Questo insegnamento è fondamentale per Marx, che scriverà ancora nella prefazione al Manifesto del 1872: “Non bisogna dare troppa importanza alle misure rivoluzionarie elencate alla fine del capitolo II. Per molti versi, questo brano sarebbe scritto in modo diverso oggi. […] La Comune, in particolare, ha dimostrato che la classe operaia non può accontentarsi di prendere la macchina dello Stato così com’è e farla funzionare per sé”.

Rivoluzione ed elezioni

Se ci atteniamo all’aspetto puramente formale, con categorie borghesi, non possiamo capire nulla del tipo di potere che è emerso dalla Comune. Certo, fu con le elezioni che il popolo parigino diede fiducia al Consiglio Generale, o che i “federati” elessero il Comitato Centrale della Guardia Nazionale. Le differenze formali esistono, ad esempio la revocabilità, la limitazione del reddito degli eletti, o semplicemente il fatto che sono organizzati direttamente dal popolo, ma non spiegano il salto qualitativo che ci permette di parlare di un cambiamento di stato.

Tra le elezioni dell’8 febbraio e quelle del 26 marzo, siamo passati dal 9% di rivoluzionari eletti al 100%. Tale trasformazione è il frutto di una rivoluzione sociale che trasforma i rapporti sociali e acuisce la coscienza di classe, e che non potrebbe mai scaturire da un “normale” processo di campagna elettorale dominato (materialmente, ideologicamente, mediaticamente…) dalla borghesia. Inoltre, ammettendo una progressione puramente elettorale delle idee socialiste, lo stato borghese ha tutto il tempo e i mezzi per adattarsi, fare concessioni o trovare diversivi (xenofobi, nazionalisti…) e reprimere, fare un colpo di stato… È proprio perché il vecchio stato e la classe avversaria diventano chiari nemici che il proletariato rivoluzionario prende il potere nelle sue mani, escludendo la borghesia. Le elezioni che si svolgono durante una rivoluzione socialista hanno allora la funzione di dirigere democraticamente la “dittatura del proletariato”, invece di legittimare la facciata democratica dello Stato in tempi “normali”.

La necessità di polarizzare le classi intermedie

Sulla scala di Parigi, la Comune fu chiaramente un’ampia alleanza sotto la guida (per quanto confusa) degli elementi più socialisti e proletari. Le misure immediate hanno permesso di creare un blocco di interessi piccolo-borghesi con gli operai contro le classi proprietarie.

La Comune di Parigi non riuscì a riunire a sé i contadini, soprattutto perché ne fu tagliata fuori dai Versagliesi e dai tedeschi.

Nel frattempo, la reazione alimentò i contadini con una propaganda che descriveva i comunardi come partigiani che volevano impadronirsi delle loro terre. Ci sono stati tuttavia alcuni tentativi, come “L’appel aux paysans” di André Léo (scrittrice, socialista e femminista, comunarda, presidente della commissione per l’struzione professionale delle ragazze) e Benoît Malon (operaio tintore, poi libraio, giornalista e scrittore, uno dei fondatori dell’Internazionale, comunardo, cooperatore, massone), trasmesso in pallone il 3 maggio. La Comune si rivolse ai contadini dicendo: “la nostra vittoria è la vostra unica speranza”. Infatti, aveva decretato che i costi della guerra dovessero ricadere su coloro che l’avevano causata e che quindi la tassa sui contadini dovesse essere abolita. Proponeva inoltre la separazione tra Chiesa e stato, in modo che fossero solo i fedeli a pagare per il mantenimento dei sacerdoti, e non lo stato.

Rivoluzione prematura?

La Comune del 1871 poteva vincere o era storicamente prematura? Marx considerava lo scoppio dell’insurrezione prematuro e troppo rischioso, anche se appoggiò la Comune non appena seppe che era stata proclamata. Si interessò in modo particolareggiato a ciò che avrebbe potuto conquistare i comunardi e ritenne addirittura che solo tre mesi di libera comunicazione tra Parigi e le province sarebbero stati sufficienti per ottenere il sostegno dei contadini alla rivoluzione.

Per Trotsky nel 1914: “Come il Manifesto fu un’anticipazione, come la Prima Internazionale arrivò troppo presto per il suo tempo, cioè per essere in grado di unire i lavoratori di tutti i paesi, così la Comune fu un episodio prematuro della dittatura del proletariato” (da La guerra e l’Internazionale, del 1914, qui in inglese).

Ma Lenin scrisse nel 1917 che la Comune avrebbe potuto vincere, se si fosse impadronita della Banca di Francia e avesse marciato su Versailles (da Sui compromessi, qui in francese).

-

Spirale salari-prezzi, un luogo comune da confutare

di Michael Roberts, economista marxista britannico, dopo aver lavorato per trent’anni nella City londinese come analista economico, gestisce il blog “The Next Recession”, da thenextrecession.wordpress.com

Gli aumenti salariali “eccessivi” portano all’aumento dell’inflazione e quindi spingono le economie in una spirale salari-prezzi? Nel 1865, all’Associazione Internazionale dei Lavoratori, Marx discute con il membro del Consiglio dell’IWA Thomas Weston. Weston, un leader del sindacato dei falegnami, sosteneva che chiedere aumenti salariali era inutile perché ciò che sarebbe accaduto sarebbe stato che i datori di lavoro avrebbero aumentato i prezzi per mantenere i loro profitti e che quindi l’inflazione avrebbe rapidamente intaccato il potere d’acquisto; i salari reali avrebbero ristagnato e i lavoratori sarebbero tornati al punto di partenza a causa di una spirale salari-prezzi.

Marx rispose con forza all’argomentazione di Weston. La sua risposta, che fu poi pubblicata come pamphlet, Salario, prezzo e profitto (1865), era sostanzialmente la seguente. In primo luogo, “gli aumenti salariali si verificano generalmente in seguito a precedenti aumenti dei prezzi”: si tratta di una risposta di recupero, non a causa di richieste “eccessive” e irrealistiche di salari più alti da parte dei lavoratori. In secondo luogo, non sono gli aumenti salariali a far crescere l’inflazione. Molte altre cose influenzano le variazioni dei prezzi, sosteneva Marx: in particolare, “la quantità di produzione (cioè i tassi di crescita, MR), i poteri produttivi del lavoro (la crescita della produttività, MR), il valore della moneta (la crescita dell’offerta di moneta, MR), le fluttuazioni dei prezzi di mercato (la stagionalità dei prezzi, MR) e le diverse fasi del ciclo industriale” (la fasi di boom e di crisi, MR).

Inoltre, “un aumento generale del tasso di salario porterà a una diminuzione del tasso generale di profitto, ma non influirà sui prezzi delle materie prime”. In altre parole, è molto più probabile che gli aumenti salariali riducano la quota di reddito destinata ai profitti e quindi, in ultima analisi, riducano il rendimento del capitale. Ed è per questo che i capitalisti e i loro economisti si oppongono agli aumenti salariali. L’affermazione che esiste una spirale salari-prezzi e che gli aumenti salariali causano aumenti dei prezzi è una cortina di fumo ideologica per proteggere la redditività.

Marx aveva ragione? L’economia mainstream moderna ha continuato a sostenere che gli aumenti salariali “eccessivi” causeranno un aumento dell’inflazione e una spirale salari-prezzi. Prendete nota delle seguenti opinioni sull’attuale aumento dell’inflazione. In primo luogo, la recente dichiarazione di Andrew Bailey, governatore della Banca d’Inghilterra: “Non sto dicendo che nessuno dovrebbe avere un aumento di stipendio, non fraintendetemi. Quello che voglio dire è che abbiamo bisogno di moderazione nella contrattazione salariale, altrimenti andrà fuori controllo”.

Oppure, in modo ancora più esplicito e seguendo l’argomentazione di Thomas Weston di oltre 150 anni fa, Jason Furman, ex consigliere economico del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha posto la questione in questi termini: “Quando i salari aumentano, i prezzi aumentano. Se il carburante delle compagnie aeree o gli ingredienti degli alimenti aumentano di prezzo, le compagnie aeree o i ristoranti aumentano i loro prezzi. Allo stesso modo, se i salari delle hostess o dei camerieri aumentano, aumentano anche i prezzi. Si tratta di micro (economia) elementare e di buon senso basilare”.

Può essere “microeconomia elementare e buon senso basilare” nella teoria economica convenzionale. Ma è semplicemente sbagliato. E questa settimana, il Fondo monetario internazionale ha compilato un’analisi completa dei dati sull’andamento dei salari e degli aumenti dei prezzi che confuta Bailey e Furman. Il FMI “affronta queste domande creando una definizione empirica di una spirale salari-prezzi e applicandola a un database intereconomico di episodi passati nelle economie avanzate fino agli anni ’60”. Da oltre 60 anni e in molti paesi.

Che cosa ha scoperto il FMI? “Le spirali salariali dei prezzi, almeno definite come un’accelerazione sostenuta dei prezzi e dei salari, sono difficili da trovare nella storia recente. Dei 79 episodi identificati di accelerazione dei prezzi e dei salari che risalgono agli anni ’60, solo una minoranza ha registrato un’ulteriore accelerazione dopo otto trimestri. Inoltre, un’accelerazione sostenuta dei prezzi e dei salari è ancora più difficile da trovare quando si cercano episodi simili a quello attuale, in cui i salari reali sono diminuiti in modo significativo. In questi casi, i salari nominali tendevano a recuperare l’inflazione per recuperare parzialmente le perdite dei salari reali e i tassi di crescita tendevano a stabilizzarsi a un livello superiore a quello precedente l’accelerazione iniziale. I tassi di crescita dei salari sono stati in definitiva coerenti con l’inflazione e le rigidità del mercato del lavoro sono state evidenti. Questo meccanismo non sembra portare a una dinamica di accelerazione persistente che possa essere caratterizzata come una spirale salari-prezzi“.

E c’è di più: “Definiamo una spirale salari-prezzi come un episodio in cui almeno tre trimestri consecutivi su quattro hanno visto i prezzi al consumo accelerare e i salari nominali aumentare”. E il FMI rileva che “forse sorprendentemente, solo una piccola minoranza di questi episodi è stata seguita da un’accelerazione sostenuta dei salari e dei prezzi. Al contrario, l’inflazione e la crescita dei salari nominali hanno teso a stabilizzarsi, lasciando sostanzialmente invariata la crescita dei salari reali. Una scomposizione delle dinamiche salariali utilizzando una curva di Phillips dei salari suggerisce che la crescita dei salari nominali si stabilizza tipicamente a livelli coerenti con l’inflazione osservata e la rigidità del mercato del lavoro. Concentrandosi su episodi che assomigliano al recente modello di calo dei salari reali e di irrigidimento dei mercati del lavoro, si è verificata la tendenza a ridurre l’inflazione e gli aumenti dei salari nominali, consentendo ai salari reali di recuperare“.

Quali sono le conclusioni del FMI? “Concludiamo che un’accelerazione dei salari nominali non deve essere necessariamente considerata come un segnale di spirale salari-prezzi”. Negli episodi di inflazione, i salari cercano solo di mettersi al passo con i prezzi. Ma anche in questo caso, gli aumenti salariali non causano spirali salari-prezzi, quindi la posizione di Marx è confermata.

E se volete una prova immediata di ciò, prendete l’accordo salariale di qualche settimana fa tra i datori di lavoro del settore manifatturiero tedesco e il sindacato IG Metall, il più grande della Germania. I lavoratori riceveranno aumenti salariali ben al di sotto del tasso di inflazione tedesco, attualmente al massimo da 70 anni, l’11,6%, ricevendo il 5,2% l’anno prossimo e il 3,3% nel 2024, oltre a due pagamenti forfettari di 1.500 euro. Jörg Krämer, capo economista di Commerzbank, ha dichiarato che sindacati e datori di lavoro hanno “trovato un compromesso su come affrontare le perdite di reddito causate dal forte aumento dei costi delle importazioni di energia”. E ha aggiunto: “Non la definirei ancora una spirale dei prezzi salariali”. In realtà no, perché anche i lavoratori meglio organizzati in Germania dovranno accettare riduzioni del loro potere d’acquisto nei prossimi due anni.

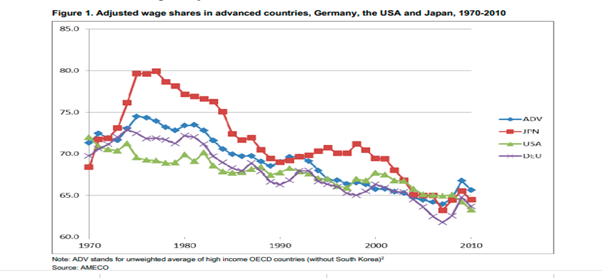

L’analisi del FMI non fa che confermare molti altri lavori empirici già svolti in precedenza. In effetti, la percentuale dei salari sul PIL in tutte le principali economie è in calo dagli anni Ottanta. Al contrario, la quota di profitto è aumentata. E nel periodo fino al 2019, i tassi di inflazione non hanno superato il 2-3% all’anno.

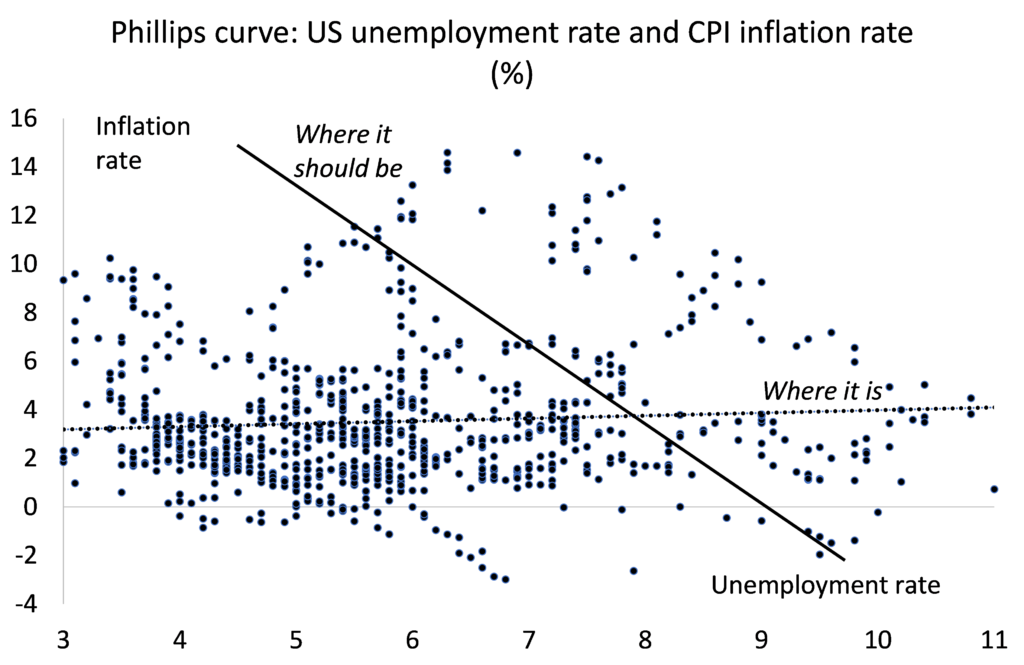

Variazione del peso dei salari sul PIL in alcune economie avanzate (Giappone, USA, Germania, insieme dei paesi avanzati) tra il 1970 e il 2010 Inoltre, non sembra esserci una correlazione inversa tra le variazioni dei salari, dei prezzi e della disoccupazione: la classica curva di Phillips keynesiana che pretendeva di dimostrare questa relazione si è dimostrata falsa. In realtà, ciò era già evidente negli anni ’70, quando la disoccupazione e i prezzi sono aumentati insieme. E le ultime stime empiriche mostrano che la curva di Phillips è ampiamente piatta, in altre parole non c’è correlazione tra salari, prezzi e disoccupazione. Non esiste una spirale salari-prezzi.

La curva di Phillips: rapporto tra tasso di disoccupazione e andamento dei salari negli USA Nonostante queste prove confutino la spirale salari-prezzi, la teoria economica mainstream e le autorità ufficiali continuano a sostenere che questo è il rischio chiave che può alimentare un’inflazione sostenuta. Il motivo non è tanto che gli araldi economici del capitalismo credono che gli aumenti salariali causino inflazione. È perché vogliono “contenere i salari” di fronte all’inflazione vertiginosa per proteggere e mantenere i profitti. A tal fine, sostengono gli aumenti dei tassi di interesse delle banche centrali che spingeranno le economie verso una crisi, che arriverà l’anno prossimo.

Come ha detto Jay Powell, capo della Federal Reserve statunitense: “in linea di principio…, moderando la domanda, potremmo… abbassare i salari e quindi l’inflazione senza dover rallentare l’economia e avere una recessione e un aumento sostanziale della disoccupazione. Quindi c’è un percorso da seguire”. Ancora più sfacciatamente, il guru keynesiano ed editorialista del Financial Times, Martin Wolf ha chiesto: “Quello che [i banchieri centrali] devono fare è evitare una spirale salari-prezzi, che destabilizzerebbe le aspettative di inflazione. La politica monetaria deve essere sufficientemente restrittiva per raggiungere questo obiettivo. In altre parole, deve creare/conservare un certo allentamento nel mercato del lavoro”.

Pertanto, il vero obiettivo degli aumenti dei tassi d’interesse non è quello di arrestare una spirale salari-prezzi, ma di aumentare la disoccupazione e indebolire il potere contrattuale dei lavoratori. Mi viene in mente il commento di Alan Budd, allora principale consigliere economico del Primo ministro britannico Margaret Thatcher negli anni ’80: “Ci possono essere state persone che hanno preso le decisioni politiche effettive… che non hanno mai creduto nemmeno per un momento che questo fosse il modo giusto per ridurre l’inflazione. Tuttavia, hanno visto che [il monetarismo] sarebbe stato un modo molto, molto buono per aumentare la disoccupazione, e l’aumento della disoccupazione era un modo estremamente auspicabile per ridurre la forza delle classi lavoratrici”.

-

L’Unione europea nella tempesta perfetta

di Gonzalo Fernández, Ortiz de Zárate e Juan Hernández Zubizarreta, ricercatori dell’Osservatorio delle multinazionali in America Latina (OMAL) – Pace con dignità, da elsaltodiario.com

Visitate la pagina Instagram di Rosa Rossa “Una crisi come mai prima d’ora, fonte di potenziali disordini socio-economici nel 2023”. È questa la schietta caratterizzazione che David Beasley, direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale (PAM), fa delle attuali prospettive globali. L’Organizzazione meteorologica mondiale, da parte sua, segue la stessa linea di argomentazione quando avverte che “il cambiamento climatico si sta intensificando a velocità catastrofica”, la principale conclusione del suo recente rapporto presentato alla COP27 in Egitto. Nemmeno il Fondo Monetario Internazionale (FMI), che ha intitolato il suo ultimo aggiornamento sulle prospettive economiche globali “Prospettive cupe e incerte”, si discosta molto da questa diagnosi. Non lo fanno nemmeno la Banca Mondiale o l’Ufficio Nazionale di Statistica cinese, che vede un “rischio reale di stagflazione”, ovvero una combinazione complessa e insolita di crescita economica fragile e inflazione.

In Europa, teatro diretto di una guerra di proiezione e portata internazionale, questo clima di incertezza, fragilità e tensioni crescenti è ancora più evidente. Josep Borrell, alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, osserva – o si vanta – che “la politica della forza è tornata”, mentre Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici, parla di “acque agitate” come metafora della situazione sociale del vecchio continente. Anche la Banca Centrale Europea (BCE) non nasconde più “la sua crescente preoccupazione per un’imminente recessione”.

Un’analisi condivisa ma non sulle cause

Questi titoli denotano ormai un certo consenso – anche istituzionale – sull’estrema gravità della situazione che stiamo vivendo. Questo consenso, tuttavia, svanisce quando si identificano le cause e i responsabili. Le élite economiche, politiche e mediatiche, determinate a difendere lo status quo da cui dipendono i loro privilegi, ci bombardano con un immaginario che colloca la guerra in Ucraina come la genesi di tutti i mali presenti e futuri, spacciando le conseguenze per cause e gettando le basi per future applicazioni della dottrina dello shock. In questo modo, evitano un’analisi completa delle dinamiche economiche, ambientali e geopolitiche attualmente in palese tensione – una tensione che precede la guerra in atto -, offrendo soluzioni parziali e/o tecnologiche a ciascun problema (digitalizzazione, capitalismo verde, atlantismo) come esca per evitare le profonde trasformazioni sistemiche di cui abbiamo bisogno oggi.

Di fronte a questo esercizio alienante dell’ideologia capitalista, molti organismi sociali e accademici da tempo collocano la radice dell’attuale profonda crisi nella tempesta perfetta in cui il capitalismo ci sta portando. Lo sviluppo del capitalismo si troverebbe così ad affrontare l’azione combinata e simultanea di quattro limiti strutturali (crescita stagnante, ultra-indebitamento, cambiamento climatico inarrestabile ed esaurimento dell’energia fossile, delle materie strategiche e del cibo), un vicolo cieco senza precedenti con conseguenze disastrose per gli ecosistemi, i popoli e la classe operaia, nonché la genesi di crescenti conflitti di ogni tipo, tra cui quello ucraino.

L’Unione europea, lungi dal raccogliere la sfida di affrontare la tempesta perfetta, ha contribuito e continua a contribuire alla sua gestazione, al suo sviluppo e al suo incancrenimento. La crescente tendenza bellicista e la sottomissione agli Stati Uniti nelle questioni geopolitiche, il carattere timoroso e favorevole al potere delle corporation dei suoi progetti economici, nonché il senso antagonista della sua agenda energetica verso una vera transizione eco-sociale, alimentano una pericolosa spirale in cui si intrecciano oscuri sabotaggi, smantellamento dei diritti, precarietà generalizzata, violenza e persino minacce nucleari.

È quindi necessario imporre, attraverso la mobilitazione sociale, un profondo cambiamento di direzione politica nel vecchio continente. Questo articolo mette quindi in guardia, in primo luogo, sul grado di sviluppo e sull’orizzonte futuro di una tempesta perfetta che continua a rafforzarsi. In secondo luogo, analizza criticamente il ruolo geopolitico, economico ed energetico che l’Unione Europea sta assumendo in questo contesto globale, proponendo infine alcune chiavi di lettura da cui, invece di alimentare la tempesta, possiamo cercare di disinnescarla.

La tempesta perfetta che non cessa

Iniziamo la nostra analisi dell’evoluzione della tempesta perfetta dai due vertici che definiscono la base fisica dell’azione del capitalismo: il cambiamento climatico, da un lato, e l’esaurimento dell’energia fossile, dei materiali strategici e del cibo, dall’altro.

Per quanto riguarda il cambiamento climatico, nonostante i richiami alla decarbonizzazione, continuiamo a raggiungere nuovi livelli record di emissioni di gas serra nell’atmosfera, anno dopo anno. Entro il 2022, la temperatura media globale sarà già di 1,15°C al di sopra della temperatura preindustriale, quando l’Accordo di Parigi aveva fissato l’1,5 come limite di riferimento prima che si innescassero cicli di retroazione dalle conseguenze terribili e imprevedibili. Secondo i recenti rapporti del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) e del Climate Action Tracker (CAT), se gli attuali modelli di sviluppo dovessero continuare, raggiungeremmo i 2,8°C entro la fine del secolo. Il fatto allarmante che l’Amazzonia, un tempo “polmone verde del pianeta”, sia ora in gran parte un emettitore netto di carbonio, è solo un segno della strada a senso unico che sembra stiamo percorrendo.

Nonostante ciò, la volontà politica della comunità internazionale di ridurre le emissioni in modo esplicito e vincolante, influenzando così la logica capitalistica di accumulazione e crescita su scala globale, continua a essere nulla. La COP27 tenutasi in Egitto ne è solo l’ultima conferma: qualsiasi impegno a ridurre le emissioni viene evitato a tutti i costi, mentre la creazione di un vago fondo – ancora privo di risorse finanziarie o di un quadro d’azione – per aiutare i paesi più vulnerabili ad affrontare il cambiamento climatico viene venduta come un successo.

Di conseguenza, si profilano all’orizzonte impatti significativi in termini di acidificazione degli oceani, degrado del territorio, proliferazione di disastri, spostamenti ambientali, scioglimento accelerato dei ghiacci e rilascio di metano negli oceani e così via. Gli impatti che sono già evidenti nel 2022: l’estate più calda mai registrata in Europa, le inondazioni in Pakistan e in India, la siccità in Kenya, Somalia, Etiopia e negli Stati Uniti occidentali, o l’aumento di 10 millimetri del livello del mare rispetto allo scenario di riferimento del 2020, sono solo alcuni esempi.

Combustibili fossili e materiali strategici

Il secondo limite fisico del sistema attuale è l’esaurimento dell’energia fossile, dei materiali strategici e del cibo. Se la crescita capitalistica e l’aumento del consumo di questi elementi sono storicamente inestricabili, oggi il capitalismo deve affrontare la sfida di crescere con una base energetica e materiale esplicitamente più ridotta.

Per quanto riguarda il petrolio – il grande egemone dell’attuale matrice energetica – dopo aver superato il suo picco, sta subendo un graduale processo di disinvestimento. Uno studio della compagnia transnazionale saudita Aramco va in questa direzione, prevedendo una riduzione del 30% della produzione globale nei prossimi otto anni. Sebbene lo scioglimento dei ghiacci artici e le condizioni favorevoli che potrebbero crearsi in presenza di prezzi fluttuanti che assumono la forma di “denti di sega” potrebbero attenuare questo processo, esso sembra essere irreversibile. Il gas, da parte sua, seguirà la stessa evoluzione, anche se un po’ più lentamente, raggiungendo il suo picco nel decennio in corso. Nel frattempo, il carbone potrebbe avere un orizzonte temporale più lungo ed è tornato alla ribalta, soprattutto in Germania e in Cina che, di fronte all’impennata dei prezzi del gas, ne stanno facendo nuovamente un uso massiccio, nonostante il suo impatto esponenziale in termini di cambiamento climatico.

Questo orizzonte di breve e medio termine per i combustibili fossili è tutt’altro che banale, se si considera che queste tre fonti energetiche, insieme al nucleare – anche l’uranio è in declino, la sua estrazione è diminuita del 20% dal 2016 – rappresentano il 90% dell’energia primaria su scala globale. Se combiniamo questo dato con un altro che indica che solo circa il 20% del consumo finale di energia è sotto forma di elettricità, possiamo concludere che per quanto si possa progredire in termini di elettrificazione, anche attraverso le fonti rinnovabili, sarà impossibile colmare il vuoto lasciato da petrolio e gas senza ridurre i consumi. Un vero e proprio missile contro la linea di galleggiamento dell’accumulazione capitalista.

In ogni caso, questo paradossale rapporto tra esigenze capitalistiche e limiti fisici non si limita all’energia fossile, ma estende il suo raggio d’azione all’estrazione dei metalli, come giustamente sottolinea l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE). Il capitalismo verde e digitale, che oggi è diventato un falso immaginario di disputa con la tempesta perfetta, sta sviluppando una pratica predatoria di materiali molto diversi (litio, cobalto, rame, nichel, zirconio, wolframio, terre rare, ecc.), che hanno già raggiunto il loro zenit o sono vicini ad esso. Accanto al canto delle sirene della decarbonizzazione, anche quello della dematerializzazione dell’economia attraverso la digitalizzazione cade sotto il suo stesso peso. Per fare un esempio, l’AIE ha sottolineato che il litio, elemento chiave per la produzione di batterie elettriche di ogni tipo, potrebbe scarseggiare già nel 2025, se l’attuale tasso di crescita della domanda dovesse continuare.

Ma anche la produzione alimentare sta mostrando segni di esaurimento, a causa degli effetti combinati del cambiamento climatico, del modello agroindustriale e della carenza di fertilizzanti. Tutto questo, ovviamente, è aggravato dalla guerra tra Ucraina e Russia, che sono i “granai del mondo” e i principali produttori di questi fertilizzanti chimici. Se a questo progressivo impoverimento si aggiunge l’aumento dei prezzi causato dalla natura speculativa dei mercati alimentari, si ottiene un quadro davvero critico, che è sostenuto non solo dal direttore del PAM con la frase che ha aperto questo articolo, ma anche dalla Banca Mondiale, quando afferma che questo aumento avrà un “effetto devastante sulle famiglie più povere”. L’Associazione Internazionale dei Fertilizzanti, nel frattempo, sostiene che già nel 2022 ci sarà una “chiara probabilità di carenza di alcuni fertilizzanti”.

Sempre meno opzioni a disposizione del capitalismo

In breve, la tempesta perfetta sta limitando sempre più il “quadro del possibile” per il sistema capitalista, portandolo in un vicolo cieco: crescere di più con meno risorse – cosa che non si è mai verificata nella sua storia – in un contesto di crescente vulnerabilità climatica. Se è vero che si tratta di tendenze ecologiche che si proiettano nel medio e lungo periodo, è anche vero che stanno già avendo un impatto diretto nel breve periodo in termini di degrado, scarsità e aumento dei prezzi.

Uno dei principali fattori che incidono sull’attuale inflazione galoppante, come analizzeremo più avanti, è direttamente collegato all’esaurimento di energia, materiali e alimenti, con un effetto integrale sull’economia e sulla società nel suo complesso. Se Jason W. Moore aveva già messo in guardia sull’incapacità del capitalismo di riprodursi senza un quadro di abbondanza e di prezzi bassi per la manodopera, l’energia, le materie prime e il cibo (“i quattro economici”), oggi si trova chiaramente di fronte a un momento più che critico.

Completiamo la nostra analisi della tempesta perfetta affrontando i suoi due capisaldi economici: la crescita stagnante e l’ultraindebitamento. Oltre al fatto che il quadro ecologico rende la crescita una chimera come tendenza, le dinamiche stesse dell’accumulazione capitalistica – il principale segno distintivo del sistema, ricordiamolo – hanno da tempo lanciato un campanello d’allarme. Non hanno mai più raggiunto i tassi di crescita dei gloriosi anni Trenta del secolo scorso, mentre la Banca Mondiale sostiene che “nel quinquennio 2020-2024, la crescita tendenziale del periodo 2010-2019 si è ridotta del 20%”. Ora, in un contesto di guerra, ci sono, come abbiamo già sottolineato, segnali di recessione.

Un contesto di previsioni pessimistiche

In questo senso, tutte le prospettive elaborate dalle organizzazioni multilaterali (FMI, BM, OCSE, BCE, ECLAC) sono notevolmente pessimistiche. In misura crescente, come si può vedere, man mano che i dati vengono aggiornati. A corollario di tutto ciò, segnaliamo la conclusione del FMI, secondo cui “un terzo dell’economia mondiale entrerà presto in recessione”, in un quadro di crescita praticamente nulla per tutte le regioni del pianeta nel 2023 (con l’eccezione della Cina, anche se a un ritmo più lento rispetto ai decenni precedenti).

La digitalizzazione, la grande speranza capitalista, non ha mostrato alcuna capacità di generare una nuova ondata espansiva che, basata su solidi e generalizzati aumenti di produttività, desse luogo a incrementi dei tassi di profitto, investimento, consumo e occupazione. Al contrario, come sottolinea Michael Roberts (economista marxista britannico, ndt), “la crescita della produttività sta decelerando verso lo zero nelle principali economie da più di due decenni, e in particolare nella lunga depressione dal 2010“.

Un’inflazione innescata dall’offerta