-

Gran Bretagna, un mese di scioperi

da un volantino di Workers’ Liberty, distribuito il 6 dicembre 2022

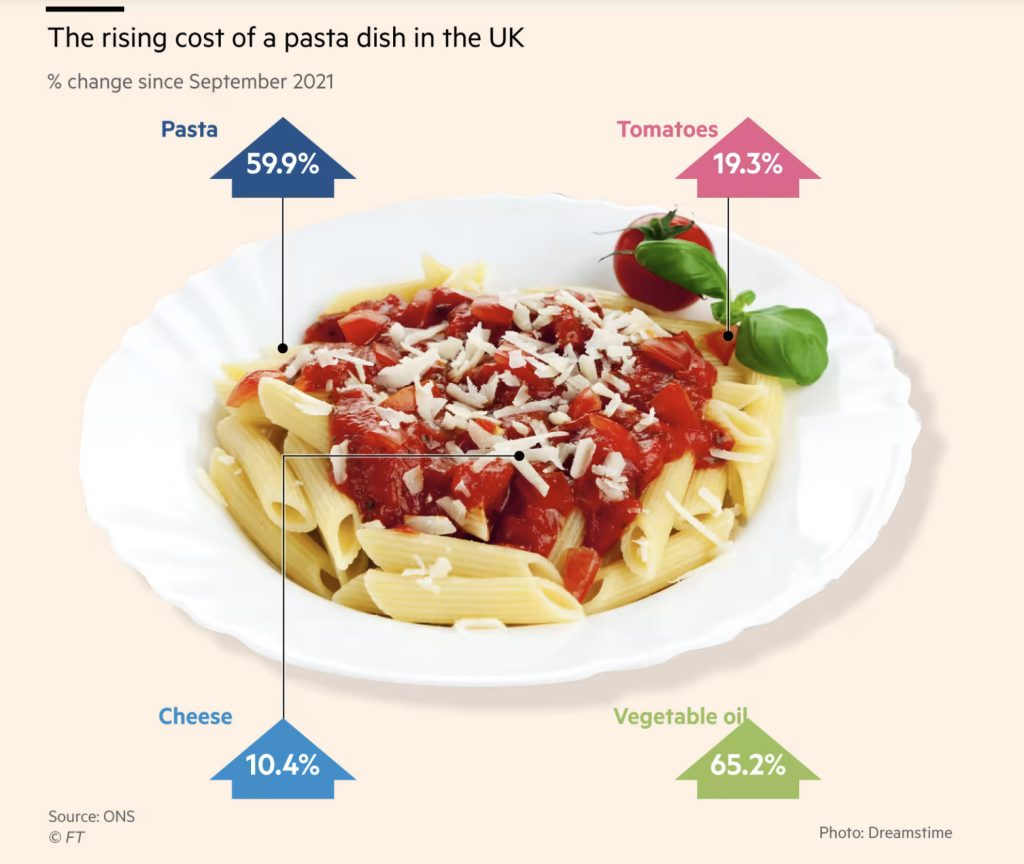

L’aumento del costo di un piatto di pasta dal settembre 2021 a oggi: il prezzo della pasta è cresciuto del 59,9%, quello dei pomodori del 19,3%, quello del formaggio del 1,4%, quello dell’olio del 65,2% Quasi ogni giorno del mese di dicembre i lavoratori di qualche parte della Gran Bretagna saranno in sciopero. Molti di questi giorni vedranno azioni diffuse in diversi settori. Alcuni giorni vedranno scioperare contemporaneamente ferrovieri, postini, infermieri, dipendenti pubblici, autisti di autobus e altri. Ci sono sempre più opportunità di iniziare a unire gli scioperi in modo significativo, convocando manifestazioni comuni e, soprattutto, creando comitati di sciopero intersindacali, collegati ai Consigli di categoria locali, per fornire forum di discussione e coordinamento continui tra i lavoratori.

I consigli sindacali di Southwark, Lambeth e Islington a Londra hanno compiuto passi in questa direzione, organizzando incontri con i rappresentanti dei lavoratori di vari scioperi per discutere delle vertenze. A Southwark e Lambeth sono sorti anche “Gruppi di solidarietà” locali, sostenuti dai Consigli di categoria, che coordinano la mobilitazione a sostegno dei picchetti.

È fondamentale costruire un’organizzazione continuativa a partire dalle manifestazioni locali. Sebbene i comitati ad hoc e i gruppi di solidarietà non possano prendere decisioni che influenzino immediatamente la direzione di uno sciopero, possono essere spazi in cui i lavoratori discutono e sviluppano strategie che possono poi adottare e combattere all’interno delle strutture democratiche dei rispettivi sindacati.

L’ondata di scioperi continua a diffondersi nei luoghi di lavoro del settore privato e a coinvolgere i lavoratori esternalizzati (privatizzati) dell’attuale e dell’ex settore pubblico. A dicembre sciopereranno i lavoratori privatizzati della nettezza urbana di Wirral, i lavoratori delle fabbriche alimentari di Rochdale, gli addetti alle pulizie e le guardie di sicurezza delle ferrovie, gli autisti di Arrow XL, i lavoratori della birreria Greene King e altri ancora.

Il problema riguarda un numero enorme di lavoratori. Il Servizio sanitario nazionale (NHS-National Health Service), con 1,6 milioni di dipendenti, è di gran lunga il più grande datore di lavoro del Regno Unito e uno dei più grandi al mondo.

La battaglia salariale è indissolubilmente legata a quella per salvare e ripristinare l’NHS come servizio pubblico liberamente disponibile per tutti. I tagli ai salari reali, l’aumento dello stress sul lavoro e quasi tre anni di stress aggiuntivo causato da Covid hanno lasciato il NHS con 130.000 posti di lavoro non coperti solo in Inghilterra. C’è una carenza del 12% di infermieri e del 7% di medici.

Queste carenze si sono sommate a deficit simili, ma più gravi, nel settore dei servizi sociali (165.000 lavoratori in meno) e a investimenti insufficienti in edifici e attrezzature, con conseguenti liste d’attesa sproporzionate per tutto ciò che non è considerato un’emergenza.

Le lunghe attese sono ormai comuni, anche per le cure d’emergenza: le ambulanze sono parcheggiate fuori dagli ospedali in attesa del ricovero dei pazienti e spesso non sono disponibili per andare al pronto soccorso.

La richiesta di un salario dignitoso per il personale dell’NHS e dell’assistenza, di un aumento del budget dell’NHS e dell’inversione del processo di privatizzazione dell’NHS non riguarda solo i lavoratori dell’NHS, ma l’intera classe operaia.

Il governo dice che non ci sono risorse per pagare di più il personale del NHS. Ma la retribuzione dei grandi capi è aumentata del 23% nel 2022. Il mercato dei “beni di lusso” (orologi, gioielli, vestiti ultra costosi, ecc.) è aumentato di circa il 20% nella prima metà del 2022.

L’anno prossimo il governo spenderà 100 miliardi di sterline (quasi quanto il budget totale dell’NHS England) per servire il debito dei grandi operatori capitalisti che detengono titoli di Stato. Sta spendendo 6,5 miliardi di sterline per salvare l’ormai fallito distributore di energie rinnovabili Bulb (un’azienda in cui hanno investito società speculative come DST Global e Magnetar Capital), e 60 miliardi di sterline fino all’aprile 2023 per una forma di sgravio energetico per le famiglie che non aiuta i più poveri, ma assicura ampi profitti (forse 170 miliardi di sterline l’anno prossimo) alle numerose società energetiche.

Il governo si rifiuta di tassare la ricchezza o di tassare le plusvalenze alla stessa aliquota dei redditi da lavoro. Le risorse potenziali sono quindi abbondanti. La domanda è chi riuscirà a metterci le mani sopra.

L’intera ondata di scioperi è una battaglia di classe. Sulla scia del lockdown per Covid, la classe profittatrice potrà continuare a spremere e sfruttare la classe operaia e a impoverire i servizi pubblici? O la classe operaia sarà in grado di forgiare una nuova mobilitazione di solidarietà, sostenendo i più poveri, difendendo e migliorando le condizioni di lavoro, ripristinando i servizi pubblici, trasformandosi in un potere capace di respingere i profittatori?

-

Gran Bretagna, sciopero nel servizio sanitario contro il governo

di Yuri Prasad, da socialistworker.co.uk

Gli infermieri e i paramedici che si preparano a scioperare questo mese (infermieri il 15 e il 20 dicembre; paramedici il 21 e il 28 dicembre) sono in prima linea nella lotta per una retribuzione dignitosa e per difendere il Servizio sanitario nazionale (NHS-National Health Service). Solo un aumento dei salari ben al di sopra dell’inflazione può riuscire a impedire i piani dei conservatori di distruggere il servizio sanitario pubblico (compresa le dimissioni degli infermieri a causa dei bassi salari e del sovraccarico di lavoro).

La scorsa settimana, il numero di posti di lavoro non coperti nell’NHS ha raggiunto la cifra record di 133.446 posti equivalenti a tempo pieno. Questa triste statistica mette ogni paziente a rischio e ogni professionista sanitario sotto pressione.

Nel frattempo, i piani dei Tory per l’assunzione di migliaia di medici e infermieri in più sono stati vanificati. I ministri ammettono ora che i loro obiettivi numerici non saranno raggiunti. Come se non bastasse, lo scorso fine settimana Nadhim Zahawi, uno dei principali parlamentari del Partito Conservatore (deputato, e presidente del partito), ha osato dire agli operatori sanitari “Questo sciopero è esattamente ciò che Putin vuole vedere”, insinuando che avrebbero aiutato il presidente russo Vladimir Putin se avessero continuato con gli scioperi previsti.

Questo multimilionario presidente del Partito Conservatore ha affermato che l’intero paese deve presentare un fronte unito alla guerra in Ucraina e che i lavoratori in sciopero stanno vanificando il suo piano. Pauline, infermiera di salute mentale in Scozia, ha commentato: “È deplorevole usare i lavoratori del servizio sanitario nazionale come pedine nelle loro manovre di guerra. Vogliono sviare il loro coinvolgimento [il coinvolgimento militare della Gran Bretagna nell’addestramento dei militari ucraini, tra gli altri, ndt] nell’escalation della guerra contro il personale infermieristico e del servizio sanitario nazionale che lavora duramente”. Pauline ha aggiunto che gli scioperi fanno parte della difesa del servizio sanitario nazionale.

“Quando gli stipendi non riflettono le competenze e scendono ogni anno al di sotto dell’inflazione, è impossibile trattenere e reclutare il personale. Alcuni lavori richiedono quattro anni di formazione prima di poter iniziare a lavorare. La mancanza di personale è pericolosa e demoralizzante. Significa che gli standard di assistenza che vogliamo fornire non possono essere raggiunti. Di conseguenza, le persone muoiono perché la mancanza di personale qualificato impedisce loro di ricevere le cure giuste”.

La scorsa settimana, il GMB [sindacato generale] e Unison [sindacato del servizio pubblico, con 1,3 milioni di iscritti] hanno annunciato di aver vinto le votazioni a favore dello sciopero in molte società di ambulanze in Inghilterra e Galles. Mentre gli infermieri hanno in programma uno sciopero giovedì 15 e martedì 20 dicembre, gli autisti di ambulanze Unison sciopereranno mercoledì 21 dicembre.

I sindacati hanno poi annunciato che organizzeranno scioperi in altre otto aziende, la maggior parte delle quali sono servizi di ambulanza. Ci si aspetta che vengano ripetute le votazioni tra tutti i collettivi di lavoratori che desiderano tali votazioni per consentire legalmente lo sciopero. Nonostante i discorsi duri del governo sulle retribuzioni dell’NHS, ci sono segnali che indicano che il governo sta cercando di convincere i leader del sindacato degli infermieri RCN (Royal College of Nursing) ad avviare negoziati informali. I membri del governo sanno che infermieri e paramedici in sciopero una settimana prima di Natale sarebbero un altro disastro politico per loro. I sondaggi mostrano già che più della metà dell’opinione pubblica sostiene lo sciopero degli infermieri.

Per i Tories, che sono in svantaggio sui laburisti di 15-25 punti percentuali, gli scioperi decisi potrebbero affossarli politicamente. Ciononostante, i leader dell’RCN hanno lasciato intendere che un accordo per evitare lo sciopero potrebbe essere raggiunto se il governo offrisse un accordo simile a quello presentato in Scozia. Ma l’offerta fatta in Scozia è terribile per tutti gli operatori sanitari, soprattutto per gli infermieri. Questa settimana l’RCN scozzese ha sottoposto a consultazione con gli operatori sanitari l’offerta riveduta del governo, sapendo che non rappresentava certo un miglioramento.

La richiesta dell’RCN è di un aumento del 5% rispetto all’inflazione. Ciò significa che l’unico accordo che i suoi leader dovrebbero prendere in considerazione è quello che garantisce agli infermieri un aumento di circa il 20%. Non è quindi questo il momento per i sindacati di fare concessioni.

Al contrario, l’intero movimento sindacale dovrebbe contribuire a trasformare le battaglie nei servizi sanitari in una lotta per tutti. Devono esserci scioperi, grandi delegazioni ai picchetti e manifestazioni di solidarietà per dare impulso ai movimenti di sciopero.

Ogni picchetto dovrebbe essere accompagnato da manifestazioni di solidarietà con i lavoratori del servizio sanitario nazionale e di altri settori.

-

74 anni di continua Nakba, 74 anni di continua resistenza

da badil.org

Nel 1977, le Nazioni Unite hanno trasformato l’anniversario del Piano di spartizione della Palestina (la risoluzione n. 181-D del 1947) in una giornata di solidarietà internazionale con il popolo palestinese. Tuttavia, le attività di festa che le Nazioni Unite organizzano ogni anno sotto la bandiera della solidarietà internazionale nascondono che questo è il giorno in cui la Palestina è stata illegittimamente divisa. Secondo i suoi documenti fondativi e il diritto internazionale, le Nazioni Unite non hanno né il diritto né il mandato di dividere una patria o di concederne a chicchessia una qualsiasi parte. Inoltre, il diritto internazionale umanitario vieta alla potenza occupante di acquisire la sovranità sul territorio che occupa, che rimane sotto la sovranità del popolo occupato indipendentemente dalla durata dell’occupazione. Pertanto, la piena sovranità su una terra appartiene solo al suo popolo. Non può essere trasferita, in tutto o in parte, nemmeno attraverso una risoluzione delle Nazioni Unite. Oggi, dopo 74 anni (quasi 75), il Piano di spartizione illegale e illegittimo, le Nazioni Unite devono ammettere che è nullo, come la Dichiarazione Balfour, anch’essa priva di qualsiasi valore legale, invece di organizzare queste celebrazioni di solidarietà volte a giustificare il crimine storico del colonialismo di Israele. Inoltre, le Nazioni Unite devono riconoscere “Israele” come un regime coloniale e di apartheid che gli stati terzi devono lavorare individualmente e/o congiuntamente per smantellare. Per questo, pubblichiamo oggi il documento qui sotto, sottoscritto da numerosissime organizzazioni e movimenti a livello internazionale.

La Nakba è un crimine internazionale che per oltre 74 anni ha portato alla prolungata e continua espulsione forzata del popolo palestinese. La continuazione della Nakba riflette la misura della complicità internazionale con il regime sionista israeliano di colonizzazione e apartheid in Palestina. Non c’è dubbio che la fine della Nakba, l’instaurazione della pace e la realizzazione della giustizia e dell’equità per il popolo palestinese, in particolare per i rifugiati e gli sfollati, possano essere raggiunti solo attraverso l’attuazione della Risoluzione 194 delle Nazioni Unite del 1948, che conferma il diritto dei rifugiati palestinesi a tornare alle loro case originarie, a veder ripristinate le loro proprietà e a essere risarciti per i danni subiti.

Dopo 74 anni dalla Nakba, il regime di apartheid coloniale di Israele continua a impedire il ritorno di milioni di rifugiati palestinesi (alla fine del 2021 erano oltre 9,1 milioni) e di sfollati interni (circa 812.000) su entrambi i lati della Linea Verde. Stiamo ancora assistendo alla continuazione della Nakba attraverso le politiche coloniali di spostamento forzato, come il saccheggio delle risorse naturali, l’annessione, la repressione, la revoca dei diritti di residenza, la segregazione razziale, la frammentazione e l’isolamento, la demolizione delle case e l’imposizione di politiche discriminatorie, sia nella pianificazione urbana che nei sistemi di autorizzazione. Queste e molte altre politiche fanno parte dell’attuazione della strategia sionista-israeliana di accaparrarsi la maggior quantità di terra possibile con il minor numero possibile di palestinesi. Gli sfollamenti forzati nel Naqab, a Sheikh Jarrah, nella Valle del Giordano e nelle colline meridionali di Hebron, in particolare a Masafer Yatta, sono esempi lampanti della Nakba in corso, della complicità internazionale e dell’inutilità del processo di Oslo e di qualsiasi retorica che inviti alla riconciliazione o alla partecipazione al sistema coloniale.

Dopo 74 anni dalla Nakba, la comunità internazionale continua a ignorare le proprie responsabilità legali e morali nei confronti del popolo palestinese e a garantire sostegno e immunità al regime israeliano. Oggi, nonostante l’assoluto nostro sostegno alla necessità di porre fine alle sofferenze causate dalla guerra al popolo ucraino, soprattutto ai rifugiati, i due pesi e due misure operati dagli stati coloniali dell’Occidente sono più evidenti che mai. Il presunto impegno per i diritti umani e la legittimità internazionale crolla quando questi stessi paesi mettono in atto una miriade di sanzioni e attivano numerosi meccanismi internazionali contro la Russia senza farlo per altri regimi che commettono crimini internazionali e violazioni dei diritti umani. Per 74 anni, questi stessi stati occidentali hanno ostacolato l’attuazione del diritto internazionale e dei meccanismi di responsabilità nei confronti del popolo palestinese. Invece, hanno fornito un ombrello di impunità politica, economica e militare al regime coloniale israeliano di apartheid. Sono questi stessi paesi che hanno ostacolato gli sforzi della Commissione di conciliazione sulla Palestina, voluta dalle Nazioni Unite, per facilitare il ritorno dei rifugiati dopo la Nakba, e sono questi stessi paesi che non hanno fatto nulla per 15 anni di fronte al blocco imposto da Israele a oltre 2 milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza. Sono gli stessi stati che trovano sufficiente esprimere la loro preoccupazione per i crimini israeliani attraverso comunicati senza alcuna conseguenza. Questi stessi stati attuano anche pratiche discriminatorie nei confronti dei rifugiati palestinesi che fuggono dai conflitti armati in diversi paesi arabi come Siria, Iraq e Libia. Questo comportamento non è solo un semplice doppio standard, ma rivela ulteriormente la complicità degli stati occidentali con il regime di apartheid coloniale israeliano.

Dopo oltre 74 anni dalla Nakba, le Nazioni Unite, originariamente responsabili della spartizione illegale della Palestina, continuano a preferire un approccio “umanitario” nel trattare la questione dell’espulsione dei palestinesi, ignorando la necessità di un approccio basato sui diritti umani. L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) è ancora un’agenzia temporanea il cui bilancio dipende dai contributi volontari degli stati, che diminuiscono ogni anno nonostante l’aumento del numero dei rifugiati e dei loro bisogni! Cosa ancora più preoccupante, questi paesi occidentali utilizzano le loro donazioni per promuovere gli obiettivi del progetto sionista-israeliano in Palestina, imponendo condizioni politiche ai loro finanziamenti. Il recente appello del Commissario generale dell’UNRWA a coinvolgere altre agenzie delle Nazioni Unite per fornire servizi ai rifugiati palestinesi non può essere separato dalle richieste dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, che limitano la portata e il mandato dell’UNRWA e la trasformano in un’agenzia di sicurezza che serve gli interessi di questi paesi, non i bisogni dei rifugiati. Questo finanziamento condizionato dell’UNRWA, motivato politicamente, è dannoso per il mandato dell’UNRWA e per i diritti dei rifugiati. L’UNRWA, per rispettare queste inaccettabili clausole di finanziamento, è ora obbligata a modificare il programma di studi palestinese eliminando i fatti storici e non facendo riferimento ai crimini israeliani contro il popolo palestinese. Il finanziamento condizionato prevede che l’UNRWA debba privare un palestinese dei suoi servizi e/o licenziare un dipendente palestinese dal suo lavoro presso l’UNRWA semplicemente per aver espresso solidarietà con il suo popolo, anche attraverso i social network.

Dopo oltre 74 anni dalla Nakba, i paesi arabi continuano a normalizzare le loro relazioni con il regime israeliano a scapito dei diritti del popolo palestinese e a negare i diritti umani dei rifugiati, anche quelli stipulati nel Protocollo della Lega Araba sul trattamento dei rifugiati palestinesi (Protocollo di Casablanca, 1965). Mentre il peso demografico dei rifugiati palestinesi in Siria è stato preso di mira e indebolito dalla guerra, in Libano continuano le strategie per privare i rifugiati palestinesi dei loro diritti civili, economici e sociali, con il pretesto di preservare il diritto al ritorno e l’identità palestinese! In un momento in cui la normalizzazione delle relazioni legittima il sistema coloniale, la politica di privare i rifugiati dei loro diritti fondamentali costituisce una violazione del diritto al ritorno, in quanto consente la continuazione delle politiche israeliane e il ripetuto spostamento dei palestinesi attraverso “barche della morte” verso terre lontane. Sostenere il popolo palestinese e il diritto al ritorno non significa normalizzare o privare i rifugiati dei loro diritti fondamentali nei Paesi ospitanti.

Da parte sua, l’Autorità Palestinese, fin dalla sua creazione con i disastrosi accordi di Oslo, continua a illudere se stessa e il nostro popolo che sia possibile esercitare i nostri diritti inalienabili chiedendo l’elemosina. È giunto il momento che coloro che sono coinvolti nel “processo di pace” di Oslo si rendano conto che l’approccio di cercare il consenso di stati che sono a loro volta colonizzati, complici del regime coloniale israeliano dell’apartheid, si è rivelato fallimentare; e che l’attuazione del diritto internazionale e delle relative risoluzioni delle Nazioni Unite richiede di cambiare l’equilibrio di potere attraverso la resistenza, non cercando di fomentare la pietà.

Il ritorno è un diritto e una volontà del popolo

Un solo popolo, un solo destino, e il ritorno è certo

Il rimpatrio è un diritto nazionale, legale e umano che non può essere derogato o limitato

Garantire un bilancio stabile e adeguato all’UNRWA senza condizionamenti politici è una responsabilità internazionale

Garantire ai rifugiati i loro diritti fondamentali nei Paesi di accoglienza garantisce il loro diritto di tornare alle loro case di origine

Qui il documento in inglese, francese, spagnolo, arabo

Organizzazioni e reti di sostegno

(Palestina e Paesi arabi)- الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين (40 مؤسسة)

- بديل – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

- شبكة الفنون الأدائية (13 مؤسسة)

- مجموعة عائدون – لبنان

- نقابة المؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعية

- حملة انقذوا الاغوار

- مؤسسة ابداع

- مؤسسة شروق

- مركز العمل الشبابي للتنمية المجتمعية ليلك

- جمعية الدار للثقافة والفنون – الناصرة

- مركز شباب عايدة

- مركز العودة – طولكرم

- مركز لاجئ

- جمعية جذور

- مركز انصار – الولجة

- جمعية البستان – سلوان

- مركز يبوس – القدس

- جمعية برج اللقلق – القدس

- جمعية المستقبل – طولكرم

- جمعية ثقافة الطفل – الفوار

- جمعية تنوير – الفوار

- جمعية انسان.

- جمعية بصمة خير الخيرية.

- مركز يافا – بلاطة

- التنمية النفسية والاجتماعية – الجلزون

- كي لا ننسى – جنين

- الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي – طوباس

- مؤسسة مناجل – مركز الشهيد خالد بكير الجلزون

- جمعية تأهيل وتطوير البيت الفلسطيني غزة

- قناة طلائع فلسطين مخيم خانيونس

- الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات الغير حكومية.

- حركة بليبل الداخل المحتل

- مركز الهدف الثقافي غزة

- جمعية الاخوة الفلسطينية الجزائرية

- منتدى ادوارد سعيد – جامعة الشيخ مؤنس

- مركز بلدي

- فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية – البيرة

- مسرح الحارة

- مسرح عشتار

- مسرح الحرية

- مركز الفن الشعبي

- مركز نقش للفنون الشعبية

- ملتقى الفيلم الفلسطيني غزة

- مسرح الطنطورة الداخل المحتل

- مركز وتين الثقافي

- اتحاد الكتاب والادباء العرب

- مركز حيفا الثقافي

- مؤسسة الكمنجاتي للموسيقى

- المسرح الشعبي

- اللجنة الشعبية مخيم الفوار

- اللجنة الشعبية مخيم المغازي

- اللجنة الشعبية مخيم خانيونس

- اللجنة الشعبية مخيم بيت جبرين (العزة)

- اللجنة الشعبية مخيم عايدة

- اللجنة الشعبية مخيم الجلزون

- اللجنة الشعبية مخيم بلاطة

- اللجنة الشعبية في مخيم الفارعة

- اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم

- اللجنة الشعبية في مخيم جنين

- اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم

- اللجنة الشعبية في مخيم العروب

- اللجنة الشعبية اللد

- اللجنة الشعبية في مخيم عسكر

- اللجنة الشعبية في مخيم عقبة جبر

- اللجنة الشعبية في ام الفحم

- لجنة طوارئ مخيم الامعري

- لجنة زكاة مخيم الفوار

- المركز النسوي في مخيم الامعري

- المركز النسوي في مخيم الدهيشة

- مؤسسة نادي نسوي الولجة

- المركز النسوي في مخيم العروب

- جمعية البرامج النسائية مخيم دير البلح

- تجمع نساء الجلزون

- اتحاد لجان العمل النسائي – مخيم جنين.

- جمعية العمل النسوي – مخيم جنين.

- جمعية المركز الاجتماعي النسوي – مخيم الفارعة.

- حركة نساء فلسطين الكرامة

- جمعية كنعانيات – جنين

- جمعية مركز البرامج النسائية – مخيم الشاطئ

- مركز شباب عقبة جبر

- مركز شباب الفارعة

- تجمع شباب الجلزون

- مركز شباب الفوار

- مركز شباب عقبة جبر الاجتماعي

- مركز واصل لتنمية الشباب.

- مركز التطوير المجتمعي عسكر

- اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين عسكر

- مركز تأهيل المعاقين مخيم الامعري

- جمعية تأهيل المعاقين الفوار

- اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين بلاطة

- مجلس اولياء الامور لمدارس الامعري

- جمعية شؤون التعليم مخيم الفوار

- جمعية التأهيل الاجتماعي الفوار

- لجنة ابناء البروة

- التحالف الديمقراطي الوطني، الجديدة المكر

- جمعية النداء الانساني لبنان

- شباب قادة المستقبل لبنان

- مركز التنمية الانسانية لبنان

- صندوق الطلاب الفلسطينيين لبنان

- مؤسسة بيت اطفال الصمود لبنان

- مؤسسة ماجد ابو شرار الاعلامية لبنان

- جمعية نواة لبنان

- المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان شاهد لبنان

- مركز العون الثقافي- ليبيا

- شباب قطر ضد التطبيع – قطر

- لجنة القدس التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة

- جبهة العمل الوطني – مجد الكروم

Organizzazioni e reti di sostegno (altri paesi)

- Il Movimento per la liberazione dalla Nakba

- Fermare il JNF – Regno Unito

- Alleanza Act

- Rete per i diritti alla casa e alla terra

- Consiglio Mondiale della Pace

- Foro Palestina

- Confederacion Nacional del Trabajo – Huesca

- Foro Palestina Libre Zaragoza

- Intersindacale Aragona – Co.bas

- Associazione Plant een Olijfboom

- Studenti per la giustizia in Palestina

- Decolonizzare Groningen

- Palestina Libera Maastricht

- Scuola Erasmus del Colore

- EUC Collxctive

- WDKA SPIN

- Studenti per la Palestina

- Utrecht in solidarietà con la Palestina

- BDS Olanda

- Kairos Palestina

- Suds

- Mundubat

- Paz con Dignidad

- Rete di solidarietà con la Palestina Aotearoa

- Movimento internazionale per un mondo giusto (JUST)

- Rete di solidarietà indo-palestinese

- Kairos globale per la solidarietà con la Palestina nell’Asia e nel Pacifico

- Aggiornamenti sulla Palestina

- Badayl-India

- شبكة صامدون- المانيا

- Diplomatico indipendente

- Rete comunitaria USA-Palestina

- Collettivo Urgenza Palestina

- Donne e sviluppo

- Centro per i civili in conflitto

- Centro Europa-Tiers Monde

- Associazione dei Tunisini in Svizzera

- Solidarietà Africa

- Diritti dell’infanzia Connect

- Istituto per la pace di Cordoba

- Sodepaz

- Difensori canadesi per i diritti umani

-

E DA TRENT’ANNI NON SVENTOLA PIÙ

A trent’anni dalla fine dell’URSS, le ragioni del crollo, e la fine di una speranza, nulla di quanto ci si aspettava fù realizzato

di Aldo Bronzo, da CantoLibre,15 dicembre 2021

Le ragioni del crollo

L’8 dicembre del 1991 veniva decretata la fine dell’URSS. Si concludeva così un processo estremamente complesso e contraddittorio che traeva la sua ragion d’essere originaria dalla presa del potere da parte dei bolscevichi nel 1917; in pratica una rivoluzione che si affermava in un paese estremamente arretrato, dove si erano progressivamente consolidate tensioni particolarmente acute e, di conseguenza, dinamiche politiche dirompenti e soluzioni non interlocutorie. Solo che quella stessa arretratezza che aveva progressivamente radicalizzato lo scontro sociale e politico comportava per il potere rivoluzionario ormai vittorioso l’impossibilità di edificare una società socialista entro i soli confini nazionali, ma rendeva indispensabile che il processo rivoluzionario si estendesse nei paesi a capitalismo avanzato al fine di creare una comunità di stati dove i meccanismi dell’economia di mercato – e le sue inevitabili nefandezze – venissero effettivamente superati da una nuova aggregazione di stati fondata su una società compiutamente socialista. Su questo Lenin e Trotckij, cioè i massimi dirigenti bolscevichi, non avevano mai avuto dubbi.

Solo che quella rivoluzione nei paesi capitalisti avanzati non ci fu e il potere bolscevico vittorioso in Russia rimase drammaticamente isolato. Un contesto specifico che ebbe immediate ripercussioni nella Russia post rivoluzionaria, dove presero rapidamente corpo spinte centralistiche ed involutive che portarono in tempi brevissimi alla costituzione di un apparato burocratico sul ceppo dello stato operaio nato al termine dell’esperienza rivoluzionaria, di cui Stalin divenne rapidamente l’incarnazione tangibile e la rappresentazione emblematica.

Ben presto il potere burocratico si presentò rispetto al corpo sociale come un organismo totalmente autoritario, avulso da ogni controllo da parte dei comuni lavoratori e dei ceti popolari. E questo potere gestiva i meccanismi dell’economia di piano con criteri verticistici che privilegiavano per forza di cose l’industria pesante e i beni d’investimento, dove non mancarono successi clamorosi, a dispetto dell’apatia crescente che i comuni lavoratori manifestavano nelle loro attività produttive dove a comandare era sistematicamente il burocrate di turno; e a quest’apatia i vertici del regime staliniano reagirono con misure repressive di inaudita violenza, scaricando sul modo del lavoro quello che né più né meno era la conseguenza diretta della conduzione burocratica del potere post rivoluzionario.

Come che sia per tutta una fase abbastanza lunga la burocrazia staliniana si manifestata come un ostacolo “relativo” allo sviluppo produttivo, nel senso che la crescita dell’economia sovietica avrebbe potuto essere maggiore e più bilanciato se la conduzione del potere fosse stata effettuata con criteri ispirati alla democrazie socialista patrocinata a suo tempo da Lenin, capace di coinvolgere l’intero corpo sociale nell’edificazione di un potere che rappresentasse effettivamente i ceti popolari e le masse diseredate. Ciò non toglie che lo sviluppo ci fu e, anche se circoscritto ai beni di investimento, trasformò l’Unione Sovietica nella seconda potenza economica mondiale, alle spalle solo degli Stati Uniti.

Alla resa dei conti le spinte regressive si fondevano con una crescita circoscritta ai soli beni d’investimento, mentre i privilegi dei burocrati di tutte le risme crescevano a dismisura e mentre nelle campagnole “fattorie collettive” o le “cooperative” garantivano una produzione di prodotti alimentari che rimaneva largamente al di sotto delle esigenze del corpo sociale.

Tutte queste tendenze contraddittorie assunsero un carattere crescente dopo la morte di Stalin nel 1953, quando apparve chiaro che il processo produttivo, per continuare a garantire l’impetuosa crescita complessiva sinora conosciuta, imponeva l’adozione di una svolta drastica capace di assicurare rinnovo tecnologico ed efficienza produttiva. Cioè uno sviluppo intensivo in luogo di quello estensivo sino ad ora sperimentato che si era basato sui beni di investimento e lo sviluppo dell’industria pesante; il che mal si conciliava con la perdurante egemonia incontrastata della burocrazia dominante che si presentava all’intera società come un organismo compatto e coeso, mentre era frazionata in molteplici rivoli e camarille che patrocinavano iniziative contraddittorie e illogiche che poi davano luogo a inerzie ed irrazionalità di ogni genere, dando poi luogo a inefficienze di ogni genere e sprechi a getto continuo.

Un contesto specifico che ha visto sistematicamente naufragare le sortite innovative messe a punto da tutte le dirigenze poststaliniane che hanno avviato tentativi correttivi dei meccanismi funzionali dell’economia sovietica ricorrendo ad una sorta di ” riformismo interburocratico “ dove il tentativo di procedere ad un rilancio del processo produttivo veniva avviato senza mettere in discussione il ruolo e i privilegi della burocrazia in quanto tale.

In pratica una vera e propria contraddizione in termini. Alla resa dei conti questi tentativi asfittici sono risultati privi di una progettualità credibile, culminando sistematicamente in sostanziali fallimenti; prima tra tutti quelli sperimentati dalla dirigenza kruscoviana che cercò di sperimentare un progetto innovatore soprattutto nel mondo rurale con tentativi intesi ad incrementare la produzione agricola grazie a concessioni ai membri delle “cooperative” ; con risultati tutt’altro che soddisfacenti che porteranno alla esautorazione dello stesso Krusciov da parte dei settori più conservatori dell’apparato dominante.

Indubbiamente mentre l’epoca kruscioviana volge al termine i poteri vessatori finora applicati indiscriminatamente dalla G.P.U. hanno subito una qualche contrazione, ma lo sbilanciamento strutturale tra élite dominante e corpo sociale non ha registrato mutazioni sostanziali; anzi quell’élite si lascia andare ad una sorta di stabilizzazione conservatrice che pone termine ad ogni innovazione effettiva. E per sostenere lo sviluppo economico in netto declino la direzione che si compatta sotto l’egida di Brezniev non trova di meglio che svendere agli occidentali le materie prime di cui il paese abbonda, pur di importare prodotti ad alto contenuto tecnologico che la gestione burocratica del processo produttivo non è in grado di produrre.

Tuttavia l’aggravarsi progressivo della situazione imporrà una sorta di rilancio dell’esperienza “riformatrice” non fosse altro per contrastare l’inarrestabile declino economico che tendeva a mettere in discussione l’intero impianto sociale e mandava letteralmente in frantumi tutte le cementificazioni sociali e, soprattutto, rendeva praticamente impossibile l’aggregazione al centro moscovita delle varie nazionalità che a suo tempo erano state incorporate con procedure coercitive o, come per i paesi baltici, in applicazione degli accordi intercorsi tra Molotov e Von Ribbentrop.

Questo il sostrato del riformismo di Gorbaciov che tenterà un rilancio produttivo associando una sorta di impulso tecnologico alla “perestroika”, cioè ad una vistosa contrazione dei sistemi in uso già da tempo.

Una sorta di tentativo di coinvolgimento della società civile, finalizzato allo scopo di allargare i margini di consenso per innovare alla radice un situazione che diveniva sempre più ingovernabile. Tuttavia niente da fare. Ormai la situazione si era deteriorata a tal punto da trasformare il ruolo della burocrazia dominante da fattore parzialmente ostativo allo sviluppo economico e civile in elemento letteralmente paralizzante di ogni crescita economica e civile. Così la “perestrojka” fallirà. Anzi gli spazi partecipativi offerti dal riformismo gorbacioviano si trasformeranno in un viatico perché inarrestabili forze dell’immenso paese si radicalizzino ed accentuino il distacco dal centro moscovita. Spinte dissolutrici inarrestabili che implacabilmente si trasferiranno ai medesimi centri urbani della Russia.

-

TORA TORA TORA…

7 dicembre 194, Pearl Harbor … e la guerra si globalizza

di Francesco Soverina, da CantoLibre, 6 dicembre 2021

Ottanta anni fa, nella mattina del 7 dicembre 1941, la marina imperiale giapponese – la dichiarazione di guerra sarà formalizzata qualche ora dopo – sferra un micidiale colpo alla base statunitense di Pearl Harbor, affondando molte navi, tra cui 5 corazzate, danneggiandone gravemente altre, distruggendo 188 aerei, uccidendo 3.435 militari americani. Lo choc, provocato dal «giorno dell’infamia», scuote l’intero Paese: soltanto il raid su New York e il Pentagono, condotto – l’11 settembre 2001– dall’organizzazione terroristica di Al Qaeda causerà un trauma maggiore.

La sortita nipponica consente al presidente democratico Franklin D. Roosevelt di superare le forti resistenze interne isolazioniste e di scendere in campo nella lotta contro il «triangolo politico-mondiale Berlino-Roma-Tokyo». Tuttavia, non va dimenticato – è il caso di sottolinearlo – che sono state la Germania hitleriana e l’Italia mussoliniana a muovere guerra per prime, l’11 dicembre 1941, al colosso nordamericano. Con la devastante incursione nipponica nell’arcipelago delle Hawaii il conflitto, dunque, si globalizza, diventa effettivamente mondiale, nell’anno che aveva già visto, il 22 giugno, l’inizio della ciclopica campagna d’annientamento «ideologico-razziale» scatenata dal nazismo contro l’Unione Sovietica. Deludendo le aspettative dell’alleato nazista, la casta militarista giapponese non attaccherà l’Urss, in quanto aveva già saggiato la capacità di resistenza dell’Armata Rossa, che prima nel luglio del 1938 e poi nell’agosto del 1939 aveva inflitto, ai confini della Manciuria e della Mongolia, due pesanti sconfitte alle divisioni nipponiche.

Il governo di Tokyo, invece, messo nell’angolo dalle misure di embargo varate da Washington nei mesi precedenti all’«umiliazione» di Pearl Harbor, punterà sì tutte le sue carte sull’opzione bellica, ma per cercare di vincere la vitale partita che da tempo sta giocando contro il gigante nord-americano nel Pacifico. È l’inevitabile sbocco di un aggressivo espansionismo, che mira ad impossessarsi delle immense ricchezze del Sud-est asiatico e a riservarsi tutto il continente nel «nuovo ordine mondiale» vagheggiato insieme con i partner nazifascisti. Già nell’aprile del 1934 il Paese del Sol Levante si è enfaticamente proclamato tutore dell’Estremo Oriente, «dove niente deve più succedere senza il suo consenso».

La radicalizzazione in senso bellicista e imperiale del Giappone, nel corso degli anni Trenta, deteriora, sino a comprometterli definitivamente, i rapporti con gli Stati Uniti. La grande potenza militare e industriale asiatica si lancia prima, nel 1931, ala conquista della Manciuria, poi nel 1937 invade la Cina, dove è in atto l’aspro confronto tra i nazionalisti del Kuomintang di Chang Kai-shek e i comunisti di Mao Zedong. A Nanchino le truppe nipponiche, mosse da un senso di superiorità nazionale e razziale, inculcato sin dalla più tenera età nei figli del Sol Levante, nel giro di alcune settimane, in un’orgia di sangue e atrocità, ammazzano all’incirca 250.000 persone e violentano, mutilano, sgozzano più di 20.000 donne. Rimasto in un cono d’ombra per alcuni decenni, quello che ora è conosciuto come «lo stupro di Nanchino» rappresenta il misfatto più scellerato dell’estenuante guerra cino-giapponese (1931-1945), costata alle popolazioni locali la perdita di circa 10 milioni di vite umane.

Nella serie di conflitti, intrecciati fra loro, che hanno per teatro gli sterminati spazi della Cina e dell’Estremo Oriente, si distingue per efferatezza l’Unità 731. Composta da migliaia di medici giapponesi, sotto la guida del dottor Shiro Ishii condurrà in via sperimentale una raccapricciante guerra chimica e batteriologica, infettando i raccolti o avvelenando alimenti e fonti d’acqua, sottoponendo uomini e donne a terribili esperimenti senza anestesia, inoculando, dal 1932 al 1945, i batteri dell’antrace, del tifo e del colera a prigionieri cinesi, coreani, russi e americani. Particolarmente brutale è pure il trattamento inflitto dalle guardie e dai carcerieri nipponici ai nemici anglo-americani caduti nelle mani dell’esercito imperiale soprattutto durante la fase iniziale del conflitto nel Pacifico, contrassegnata dalle travolgenti offensive dei marinai e militari giapponesi.

All’indomani della folgorante vittoria di Pearl Harbor, e sino alla primavera inoltrata del 1942, il Paese del Sol Levante passa di successo in successo, impadronendosi così di una superficie di 8 milioni di kmq, che va dai confini della Mongolia alle isole Salomone e su cui gravita una popolazione di 450 milioni di abitanti. Al vasto impero conquistato dal Giappone viene data una struttura piramidale, secondo una logica pienamente rispondente alle necessità economiche e belliche dei dominatori. Tutti i paesi, sottomessi o alleati, sono spinti a far propri i principi autoritari della nuova «etica della Via Imperiale». La propaganda esalta il carattere culturale della «missione storica» del Giappone, mirante a sradicare le influenze occidentali per tutelare le usanze sociali e religiose tradizionali. Inoltre, in nome dello slogan «l’Asia agli asiatici», si valorizzano, ed è fatto gravido di conseguenze, le aspirazioni anticolonialiste e nazionali delle élites locali, alle quali si promette la formazione di una «Sfera di co-prosperità». Quest’ultima, in realtà, servirà ad approvvigionare l’economia nipponica delle fonti energetiche e delle materie prime, di cui ha notevole bisogno, e degli altrettanto essenziali mercati di sbocco.

Tutto l’«ordine nuovo» giapponese, come del resto quello tedesco in Europa, ruota attorno alla potenza dominante, che spasmodicamente contende agli Usa l’egemonia nel Pacifico, nelle cui acque hanno luogo le grandi, inedite, battaglie aereo-navali, come quella memorabile di Midway (giugno 1942) o del Mar delle Filippine (giugno 1944), o del Golfo di Leyte (ottobre 1944), il più grande scontro navale di tutti i tempi.

Esibendo una schiacciante superiorità economica e tecnologica, venendo a capo di considerevoli difficoltà logistiche in un’area di guerra che si estende per 8.000 km da nord a sud e per 10.000 da est a ovest, gli Usa – con il supporto della Gran Bretagna e degli altri paesi del Commonwealth – ricacceranno progressivamente indietro il Giappone imperiale, non senza evitare di deportare la comunità nippo-americana nei campi di concentramento o di manifestare un esplicito disprezzo, intriso di razzismo, nei confronti dei figli del Sol Levante. Comunque, a ben poco varrà, nello scorcio finale del conflitto, il sacrificio dei kamikaze, i piloti-suicidi, o l’ostinata resistenza dei soldati giapponesi a Iwo Jima e a Okinawa.

Al pari di quello dell’Urss, che paga il tributo più alto alla vittoria finale con oltre venti milioni di morti e immani distruzioni patite, determinante risulterà il contributo degli Usa, dell’«arsenale della democrazia», il cui poderoso apparato industriale riesce a mobilitare cinquanta milioni di lavoratori e a produrre 300.000 aerei, 86.000 carri armati, 71.000 navi da combattimento e 3 milioni di mitragliatrici.

Il secondo conflitto mondiale in Asia si chiuderà con l’agghiacciante sperimentazione delle prime bombe nucleari sulla popolazione giapponese, già prostrata da una tremenda campagna aerea che negli ultimi mesi di guerra aveva provocato la morte di circa 600.000 persone. Il fungo atomico, che in pochi minuti incenerisce le cittadine di Hiroshima e Nagasaki e polverizza o sfigura decine e decine di migliaia di individui, è il simbolo più macroscopico della distruttività, assolutamente senza riscontri nel passato, della produzione e della società moderne.

La guerra nel Pacifico si conclude innescando il definitivo tramonto dei colonialismi europei in Asia e incoronando gli Stati Uniti nuova superpotenza mondiale.

Ridotto ad essere un «nano politico», il Giappone si rifarà nell’età postbellica, ponendosi alla testa dello «stormo delle oche volanti» asiatiche, trainando cioè le emergenti economie del continente in un impetuoso processo di sviluppo. Negli anni Ottanta si paventerà sempre più, negli Stati Uniti, l’agguerrita concorrenza di aziende e società nipponiche, mentre nei decenni successivi si avvertirà come un’insidia ben maggiore il dinamismo del «dragone cinese». Se nel Novecento, definito proprio nel `41 dall’editore di Time e Life, Henry Luce, «il secolo americano», l’imperialismo statunitense ha dovuto fronteggiare anche il «pericolo giallo» costituito dal Giappone, ora è chiamato a misurarsi con un altro «pericolo giallo», questa volta incarnato dalla locomotiva cinese, bramosa di assicurarsi la leadership su scala globale in ogni campo.

-

Nicaragua, la dittatura vuole condannare Oscar René Vargas a 30 anni di prigione

di Octavio Enriquez, da confidencial.digital

Guisella Elizabeth Ortega Cerón Il vortice contro Guisella Elizabeth Ortega Cerón, 34 anni, insegnante nicaraguense e attivista dell’opposizione, è iniziato quando la polizia l’ha sorpresa con il suo bambino di due anni il 24 novembre. È stata detenuta arbitrariamente e si è ripetuto lo stesso scenario di altri prigionieri politici: separazione dalla famiglia, un’accusa poco fantasiosa, un pubblico ministero solerte e un giudice disposto ad accettare affabulazioni giudiziarie, anche nei fine settimana.

I reati contestati a Guisella Ortega Cerón, che è sotto attacco della dittatura dal 2018 [data della ribellione popolare massicciamente repressa], sono “provocazione”, “dichiarazioni diffamatorie” e “associazione a delinquere per minare l’integrità nazionale”, oltre alla diffusione di “notizie false”, secondo il fascicolo registrato con il numero 025521-orm4-2022-PN.

Secondo un rapporto pubblicato il 24 ottobre da Confidencial, fino a quel momento la dittatura aveva condannato 45 nicaraguensi per “cospirazione” e “notizie false” – con pene che andavano dai sette ai 13 anni di carcere. Tra le vittime ci sono i sette candidati alle presidenziali che sono stati imprigionati in vista delle elezioni del 2021, quando Daniel Ortega e Rosario Murillo sono stati rieletti senza garanzie democratiche.

Se la documentazione sul caso dell’insegnante Guisella Elizabeth Ortega Cerón dimostra qualcosa, è la velocità con cui le autorità del sistema giudiziario si coordinano quando mettono sul banco degli imputati i prigionieri di coscienza. “La verità è che i 235 prigionieri politici in Nicaragua sono innocenti. Non hanno commesso alcun reato”, ha commentato un avvocato indipendente, che ha chiesto di rimanere anonimo.

Le accuse contro l’insegnante sono state formulate dal procuratore Sandro Efraín Peña Urbina, che le ha presentate in un documento di sette pagine alle 8.23 di sabato 26 novembre, due giorni dopo l’arresto. Ha accusato anche la nipote della professoressa, Heidi Walkiria Ortega, e Francisco Hernaldo Vásquez Delgado.

Un giudice repressivo è a capo del “processo”

Lo stesso sabato, alle 9.18, il giudice Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, che ha un passato di persecuzione di altri prigionieri politici, ha tenuto l’udienza preliminare. Quando l’orologio ha segnato le 9:35, 17 minuti dopo l’udienza, aveva già condannato gli imputati al carcere, dopo aver ammesso l’accusa in una sessione del sesto distretto penale di Managua.

Rolando Salvador Sanarrusia è uno dei 23 agenti giudiziari della dittatura sanzionati dagli Stati Uniti il 15 luglio. Sono stati accusati di aver minato le istituzioni democratiche e di aver esercitato un processo legale discrezionale per presentare false accuse contro gli oppositori nicaraguensi.

I difensori erano rappresentati da un avvocato d’ufficio. Si tratta di avvocati messi a disposizione dallo stato per gli imputati che non hanno un legale. Da mesi, anche questi difensori d’ufficio vengono messi in discussione perché finiscono per fare gli interessi dei pubblici ministeri e dei giudici del regime.

Nella prima udienza, tuttavia, il difensore d’ufficio ha spiegato che i fatti non erano sufficientemente chiari e che non c’era una “individualizzazione” dei casi che permettesse di sapere come l’insegnante, sua nipote Heidi Walkiria Ortega e Francisco Hernaldo Vásquez Delgado avessero partecipato alla cospirazione invocata dal pubblico ministero.

“Nel penultimo paragrafo, fa riferimento al fatto che l’imputato ha organizzato piani contro il governo, ma non dettaglia i piani, come sarebbero stati realizzati; eppure tutto questo deve essere dettagliato in caso di ammissione delle accuse”, ha spiegato il difensore d’ufficio. Tuttavia, dopo aver ascoltato le parti, il giudice ha proseguito il procedimento e ha condannato l’imputato al carcere, fissando l’udienza iniziale per martedì 6 dicembre alle 9.00.

Tuttavia, secondo i media, la professoressa Guisella Elizabeth Ortega Cerón, conosciuta come “Taylor”, è stata perseguita presumibilmente perché la polizia l’ha coinvolta nella stampa di adesivi con i colori della bandiera nicaraguense, considerati sovversivi dal regime dal 2018, quando lo Stato ha represso brutalmente gli oppositori.

Sua nipote è la proprietaria di “Multiservicios Ortega” e il terzo imputato, Hernández, è il proprietario di “Copynic”. Secondo il sito indipendente Artículo 66, quest’ultima società affittava stampanti e fotocopiatrici alla prima per poter svolgere il proprio lavoro.

La CENIDH denuncia i processi “machoteros”: Oscar René Vargas ne è la vittima principale

Per il Centro nicaraguense per i diritti umani (CENIDH), questo tipo di processo rapido fabbricato dallo stato viene spesso definito “machoteros”, con riferimento alla parola “machote” che nel linguaggio giuridico si riferisce a documenti che gli avvocati dello stato hanno già redatto, prefabbricati, cambiando solo i nomi degli accusati e le date degli eventi nel tentativo, non riuscito, di rendere più plausibile la fabbricazione dell’accusa.

“Guardate tutte le accuse presentate dall’ufficio del procuratore. Indipendentemente dalle circostanze e dalle persone, si tratta sempre degli stessi reati: cospirazione o attentato all’integrità nazionale. […] Il modo in cui vengono formulate le accuse dà l’impressione che tutti in Nicaragua siano complici della stessa azione [come in un crimine informatico in cui tutti sono coinvolti]. Le autorità stanno reprimendo e lavorano con una bozza d’accusa predeterminata per criminalizzare le persone”, ha spiegato Vilma Núñez, presidente della CENIDH.

Vilma Núñez ha aggiunto che l’unico dei prigionieri politici a essere accusato di un altro reato è il sociologo Oscar René Vargas, che, oltre a essere accusato di diffusione di notizie false e cospirazione, è anche accusato di ribellione. In nessuno dei due casi, secondo il giurista, hanno una base per farlo, e quello che stanno cercando di fare è “aumentare la sua pena e criminalizzarlo più degli altri”.

“Se altre persone vengono condannate a una pena compresa tra i 7 e i 13 anni di carcere, per Oscar René Vargas vogliono condannarlo a 30 anni. O non so per quanti anni; questa è la loro intenzione”, ha detto l’attivista per i diritti umani, che ritiene che tutti questi fatti dimostrino la strumentalizzazione della magistratura per reprimere.

Oscar René Vargas è stato arrestato mentre era in visita alla sorella a Bolonia [un quartiere di Managua], che non gode di buona salute. Nonostante i crimini che gli vengono attribuiti, il sociologo viene in realtà punito per le sue critiche al regime di Ortega-Murillo. Si tratta di una criminalizzazione del suo lavoro di sociologo ed economista, che da anni diffonde le sue analisi sul suo blog e sui media indipendenti.

Questo sociologo, che ha lavorato come consigliere della leadership nazionale del FSLN negli anni ’80, è un economista e storico e, fino al suo arresto, aveva denunciato la grave crisi economica, sociale e politica che il paese sta attraversando e la responsabilità del regime di Ortega in questa crisi e nell’emigrazione forzata di migliaia di nicaraguensi.

-

Landini e il patto con Confindustria

di Fabrizio Burattini

Nell’intervista che oggi 5 dicembre Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil, rilascia al Fatto quotidiano, vengono puntualmente enumerate tutte le nefandezze che il neonato governo Meloni ha inserito nella sua legge di bilancio: voucher, innalzamento della soglia del contante e dei pagamenti digitali, alleggerimento della tassazione sugli extraprofitti, tagli alla scuola, alla sanità e ai trasporti pubblici, riconferma della legge Fornero sulla previdenza, diminuzione degli adeguamenti pensionistici all’inflazione, rifiuto del salario minimo e sostegno ai “contratti di prossimità”, taglio del reddito di cittadinanza, ecc.

Landini si rende conto del fatto che “non si vanno a prendere i soldi là dove sono”.

Però poi, quando commenta la riduzione del cuneo fiscale, ne critica la misura limitata ma non arriva a metterne in luce il meccanismo truffaldino (peraltro già presente nelle precedenti riduzioni del cuneo adottate anche da governi di “centrosinistra”) e cioè il fatto che si tratta di miseri aumenti del salario diretto (quello che percepiamo in busta paga) ma a fronte di significative riduzioni di quello indiretto (quello che dovrebbe andare a tutti i cittadini e in particolare a lavoratrici e lavoratori attraverso i servizi pubblici e la previdenza). Dunque piccoli aumenti salariali del tutto e ampiamente autofinanziati dai lavoratori stessi.

Ancora una volta il “patto”

Incalzato dall’intervistatore che gli chiede se “sarebbe possibile un incontro o un’iniziativa comune con la Confindustria”, visto che anch’essa “avanza critiche molto dure” alla manovra, Landini accetta il terreno e afferma che “Sì, anche la Confindustria riconosce che c’è un problema salariale” e che un incontro con l’associazione padronale si potrebbe realizzare, dato che anche Confindustria sarebbe interessata ad una “battaglia sulla legalità, contro gli appalti al massimo ribasso e le finte cooperative”.

In realtà, invece che alla generica, vaga e inconsistente intervista di Landini (di cui non casualmente viene messa in risalto solo la proposta di “fronte comune” con Confindustria, l’attenzione dovrebbe essere rivolta alla audizione che il presidente degli industriali Carlo Bonomi ha tenuto venerdì 2 di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, nel quadro della discussione sulla legge di bilancio per il 2023. Come al solito, i padroni italiani hanno idee molto più chiare di quelle di chi pretende di rappresentare lavoratrici, lavoratori e pensionate/i e, ancora di più, non hanno paura di esprimerle con chiarezza.

Che cosa vuole Confindustria

L’associazione padronale presieduta da Bonomi critica, sì, la limitatezza della riduzione del cuneo, ma solo perché vorrebbe che a incamerarne almeno una parte siano le imprese (quindi con i lavoratori che finanziano l’aumento dei profitti); Confindustria vorrebbe che il cuneo fiscale e contributivo fosse di ben 16 miliardi (invece dei 4 previsti dalla manovra Meloni), almeno 5,5 dei quali dovrebbero andare a beneficio delle aziende, ottenendo così due risultati: da un lato un cospicuo taglio di spesa per le aziende e dall’altro 80-100 euro mensili lordi in busta paga al lavoratore, ma totalmente autofinanziati dalla ulteriore riduzione dello stato sociale. Euro che Bonomi vorrebbe andassero ai lavoratori non certo per un improvviso impulso altruistico, ma perché, da un lato attenuerebbero un po’ l’impatto recessivo che la manovra potrebbe avere, e dall’altro servirebbero a zittire immediatamente ogni pretesa salariale da parte delle delegazioni sindacali nelle trattative per i numerosi contratti nazionali in scadenza. Come se non bastasse, il presidente di Confindustria ha anche rivendicato l’abolizione dei 2 miliardi di contribuzione padronale alla CUAF (la Cassa Unica Assegni Familiari).

Landini accredita la Confindustria ritenendola interessata ad una “economia più attenta alle urgenze ambientali”, proprio mentre Bonomi plaude alla decisione del governo di soprassedere all’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax, due “ecotasse” peraltro sostanzialmente simboliche (la plastic tax, ad esempio, incrementerebbe il costo di una bottiglietta di plastica da mezzo litro di non più di un centesimo).

Quanto agli appalti, non ci sembra che la Confindustria sia interessata a una maggiore regolamentazione di appalti e subappalti. Va ricordato che poco più di un anno fa, quando il governo Draghi ha varato l’ennesima norma di “semplificazione” del “codice degli appalti” (il cui decreto attuativo dovrebbe entrare in vigore nel 2023), la Confindustria ha rivendicato ed ottenuto l’attenuazione dei controlli pubblici sulla correttezza delle procedure (considerate frutto di “un’antica e consolidata cultura del sospetto nei confronti delle imprese”) e sul rispetto dei vincoli ambientali (ritenuti “troppo rigidi”). Il tutto nel nome della “maggiore flessibilità” e della “sburocratizzazione”.

Quanto alle “false cooperative” evocate da Landini come presunte “avversarie comuni” del sindacato e di Confindustria, vale la pena ricordare l’esultanza di Assologistica (l’associazione della Confindustria a cui aderiscono le imprese di logistica, magazzini generali, portuali, ecc.) quando il senatore Nazario Pagano (Forza Italia), l’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia e il ministro Giancarlo Giorgetti hanno ottenuto (va ricordato, con il sostegno di tutto il parlamento) la “riforma” dell’articolo 1677 del Codice civile, riforma che ha esentato le aziende della logistica committenti (a differenza di quanto accade per tutte le altre aziende appaltanti) dall’essere corresponsabili in solido delle inadempienze delle cooperative. Una “riforma” che evidentemente è volta a tutelare le illegalità che dilagano nel settore delle cooperative e dei consorzi delle ditte in appalto e a rendere “legittimi” i furti di salario e la trasgressione ai diritti ai danni dei lavoratori.

E anche di fronte alle commissioni parlamentari Bonomi rivendica l’attuazione piena della famigerata “legge sulla concorrenza, tassello basilare e non rinviabile per modernizzare il paese”, e la “semplificazione di norme e procedimenti amministrativi necessaria per velocizzare gli investimenti”.

Infine, quanto agli extraprofitti, Bonomi incassa il fatto che buona parte dei sussidi volti ad affrontare il “caro bollette” vada alle imprese, mentre le famiglie (in particolare quelle con un ISEE superiore a 15.000 euro) non avranno nulla, anzi, vedranno ridotto persino lo sconto sulle accise sulla benzina che aveva introdotto Draghi.

Continua a mancare l’opposizione

Dunque, ci domandiamo, su che basi sarebbe possibile, come indica e auspica Landini, un “patto” tra i sindacati e la Confindustria. In realtà si tratta solo di una boutade volta a trovare un modo per aggirare quella che è una realtà bruciante ma che si vuole espungere dal panorama: il prolungarsi nel nostro paese dell’assenza di una vera, massiccia, determinata e unitaria opposizione sociale alla politica governativa e padronale. L’evocazione di uno stantio e ipotetico “patto tra i produttori” ci dice che Landini, come non l’ha costruita negli scorsi anni, non la costruirà neanche stavolta, neanche di fronte a questa manovra di bilancio, neanche di fronte ad un governo di estrema destra sul piano politico, sociale e culturale.

-

Qatar, donne sotto tutela e discriminate

di Natalia Junquera (da Doha), da elpais.com

Le donne del Qatar sono doppiamente minoranza, perché in un paese governato dalla legge islamica e perché il 70% della popolazione è costituita da uomini

“Nemmeno gli animali lo fanno. Come possono essere diritti umani? Perché l’Occidente ci fa pressione con bandiere e braccialetti [LGTBI]? E come è possibile che permettano alle persone di cambiare sesso, di prendere ormoni, di decidere se vogliono essere un uomo o una donna? Non riusciamo a capirlo”, dice E.A.M., 43 anni, del Qatar, in un elegante caffè di Doha. Lei e la sua amica, F.H., 45 anni, hanno accettato di parlare a El País della loro vita in Qatar a condizione di nascondere i loro nomi e i loro volti.

Temono che qualcuno possa pensare che stiano cercando attenzione, ma credono che ci sia una campagna contro il loro paese e accettano di offrire il loro punto di vista. Sono due donne del Qatar, in un paese in cui solo il 15% degli abitanti è indigeno e in cui più del 70% della popolazione è di sesso maschile: una doppia condizione di minoranza. Vivono in un luogo dove la religione è la legge. Hanno bisogno dell’autorizzazione del padre o del marito per quasi tutte le cose importanti; la loro testimonianza vale la metà di quella di un uomo in tribunale; a parità di grado di parentela, ereditano la metà degli uomini; non possono trasmettere la loro nazionalità ai figli se sposano uno straniero (il contrario, sì) e mentre gli uomini possono divorziare unilateralmente, le donne devono andare in tribunale e rischiare di perdere la custodia dei figli.

Stiamo parlando del regime di tutela maschile. F., una donna sposata che possiede un negozio di abiti da sposa, risponde: “Possiamo scegliere, ma abbiamo bisogno della loro approvazione perché non vogliamo metterli in imbarazzo, vogliamo vederli felici, orgogliosi di noi. I nostri genitori e i nostri mariti sanno cosa è bene per noi, vogliono il meglio per noi”. E. aggiunge: “Naturalmente, hanno più esperienza. Chiediamo l’approvazione perché la vogliamo. Si discute di tutto e c’è fiducia reciproca. Per esempio, è molto difficile per noi capire che, in Europa, se una ragazza ha un fidanzato, lascia la sua famiglia”. “Non riesco nemmeno a immaginarlo”, risponde F..

Test di verginità

La Sharia (legge islamica) vieta il sesso al di fuori del matrimonio in Qatar. Quando nel giugno 2021 la messicana Paola Schietekat si è recata alla polizia del Qatar per denunciare che un uomo l’aveva aggredita nella sua camera da letto mentre dormiva, ha finito per essere accusata di avere una relazione extraconiugale perché l’aggressore, che è stato rilasciato, ha detto che si frequentavano. L’avvocato locale che le è stato assegnato le ha consigliato di “sposarlo” per evitare problemi, e durante un interrogatorio di tre ore le è stato chiesto di sottoporsi a un test di verginità. Paola riuscì a lasciare il paese – “non avevo mai tirato un sospiro di sollievo come quando mi timbrarono il passaporto” – ma il caso – contro di lei, mai contro di lui – fu chiuso solo lo scorso aprile. Al telefono dal Messico, ci spiega di essere arrivata in Qatar nel 2020 molto entusiasta di lavorare come economista per il comitato organizzatore della Coppa del Mondo. “Era il lavoro dei miei sogni. Parlo arabo e amo il calcio. Pensavo di poter contribuire a cambiare le cose dall’interno”. Voleva denunciare il suo aggressore in Qatar, perché quando il suo primo ragazzo l’aveva violentata a 16 anni non aveva osato farlo. Il sogno si è trasformato in un incubo.

Oggi, a 28 anni, soffre ancora dei postumi di quel terribile episodio: “Ho lavorato molto duramente per riprendermi, vado in terapia, ma devo ancora prendere dei farmaci per dormire e tutto questo ha influito sulla mia fiducia nelle altre persone”. Non è stato il primo e domani potrebbe accadere di nuovo. Nel 2016, una turista olandese è stata condannata a un anno di carcere e a una multa dopo essere stata violentata. Le autorità del suo Paese sono riuscite a ridurre la pena per lo stupro a tre mesi di carcere.

È l’interpretazione più rigida dell’Islam che impedisce in questi casi alla vittima di essere l’aggressore, anche se il Codice penale del Qatar prevede una pena di 15 anni per chi costringe una donna “a commettere adulterio”. Ma F. ed E. non hanno paura della Sharia, al contrario. “La religione è come un grande ombrello che ti protegge, e nel nostro Paese è anche la legge. Ciò significa che fin da piccoli ci viene insegnato come dobbiamo comportarci, quale deve essere il nostro modo di stare al mondo e ne siamo molto grati”, dice F. “L’Islam ci facilita la vita sotto tutti gli aspetti perché è un riferimento solido e comune. È un sollievo sapere che tutti intorno a voi seguono i vostri stessi valori. Ecco cos’è la sharia. E a seconda di ciò che si fa, c’è una ricompensa o una punizione. Perché la testimonianza di un uomo vale di più in un processo? Perché gli uomini non hanno la nostra sensibilità e i nostri ormoni. Non è una questione di uguaglianza, ma di giustizia. E perché ereditano più soldi? Perché devono prendersi cura di tutte le donne della loro vita. Tutto ha senso”, aggiunge E..

Entrambe sono preoccupate per le nuove generazioni di qatarioti. “Sono più sotto pressione perché ricevono molti shock esterni. Il mondo è aperto grazie a Internet e per i genitori è sempre più difficile controllare ciò che pensano i figli. Devono essere consapevoli del pericolo”, dice F.

Il Qatar è al 137° posto nel Global Gender Gap Index del World Economic Forum, che misura la disuguaglianza in termini di salute, istruzione, indicatori economici e politici. Gli arabisti spagnoli Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán spiegano nel loro libro Qatar, la perla del Golfo, che per gli standard europei “è certamente carente”, ma se confrontato con “altre petro-monarchie”, l’emirato salirebbe “in cima”.

Le prime voci femministe

In Qatar, il 51% delle donne è occupato, la maggior parte nel settore pubblico, anche se a parità di mansioni sono pagate meno degli uomini. Le donne sono la maggioranza nelle università dell’emirato. Molti uomini vanno all’estero per studiare e le donne hanno bisogno del permesso del padre per farlo. Amal Mohammed Al-Malki ha convinto il padre e ora è preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Hamad Khalifa. Si presenta così: “Sono una madre, una donna, un qatariota, una musulmana, un’araba, una professoressa e una femminista”. Dopo aver trascorso alcuni anni di formazione a Londra, è tornata a casa, ha aperto un blog e ora ha un podcast, Women of the Middle East, in cui intervista altre femministe arabe.

Al-Malki rifiuta il sistema di tutela e nei suoi discorsi ripete spesso che tali regole non hanno nulla a che fare con la religione, ma con un’interpretazione “patriarcale” dell’Islam. È convinta che l’educazione sia “la grande leva del cambiamento” e che l’attivismo debba venire dall’interno per cambiare non solo le leggi, ma anche le menti e gli atteggiamenti. La cultura, spiega, non è mai statica. E non dovrebbe essere una scusa per impedire alle donne di realizzare il loro pieno potenziale. Nel 2012, insieme al direttore del dipartimento di inglese della facoltà, ha pubblicato il libro Arab Women in Arab News, Old Stereotypes and New Media, in cui mette alla prova la loro invisibilità sulla stampa. In uno dei suoi ultimi podcast, l’accademica ha intervistato la cantante qatariota Aisha, una delle voci della canzone ufficiale della Coppa del Mondo. “All’inizio, io stesso vedevo impossibile seguire questo percorso a causa di tutte le difficoltà che sapevo avrei incontrato. E nella mia cerchia ristretta, la mia famiglia, sebbene ci fosse molto amore, è stato difficile per loro elaborarlo, è sembrato loro molto strano. Ho dovuto accettare che avrei perso persone, conforto… Sapevo che stando sotto i riflettori avrei ricevuto commenti, odio… che non tutti avrebbero approvato quello che stavo facendo. E ho dovuto farmi forza. Può sembrare che si tratti di una sola canzone, ma sono cinque anni di elaborazione di tutto questo. Ora sono me stessa e penso che più sono me stessa, più aiuto gli altri a essere se stessi”, spiega nel programma.

“Ogni cosa che faccio dipende da un uomo”

Dopo aver intervistato 50 donne che vivono in Qatar e analizzato 27 leggi, Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto completo di 103 pagine sulla discriminazione nell’emirato nel 2021. “Ogni cosa che faccio dipende da un uomo”, ha spiegato Asma, 40 anni. “Quando ho compiuto 17 anni, un mio cugino – i matrimoni tra parenti sono comuni in Qatar – mi ha chiesto la mano. Mi ha detto che avrebbe vissuto negli Stati Uniti per lavoro. E non l’ho visto come un matrimonio, ma come un’opportunità di fuga”, racconta. Si è sposata, pensando di essere libera dalla tutela dei genitori, ma è caduta nelle mani del marito, che ha abusato di lei e ha ulteriormente limitato i suoi movimenti. Dana, 20 anni, spiega nel rapporto di aver dovuto mentire, dire di essere sposata e dare il nome e il numero di un amico come se fosse suo marito per ottenere un trattamento d’emergenza per l’endometriosi: “Si sono rifiutati di farmi un test medico perché non ero sposata”. Ghada, 48 anni, ha poi aggiunto sulla discriminazione in caso di divorzio: “Non potrei risposarmi perché perderei la custodia di mia figlia”. Il rapporto si conclude con 50 raccomandazioni che HRW ha inviato per lettera alle autorità del Qatar. Finora, con scarsi risultati.

L’emirato è una monarchia assoluta in cui non sono ammessi partiti politici. Il potere esecutivo è affidato all’emiro e al Consiglio dei ministri, composto da 15 uomini e tre donne (che detengono i portafogli di Salute, Educazione e Famiglia). E.A.M. ce lo ricorda mentre facciamo colazione: “Ci sono tre donne al governo. Ma non siamo obbligati a lavorare se non vogliamo. Non abbiamo nulla da dimostrare. È come guidare. I media esagerano nel dire che alle donne non è permesso guidare – l’Arabia Saudita ha eliminato il divieto nel 2018 – o che hanno bisogno dell’approvazione del marito per ottenere la patente – questo era il caso in Qatar fino al 2020 – come un modo per attaccare la nostra cultura e abbattere l’unità familiare. Ho un autista che mi accompagna. E non succede nulla”. Come la sua amica, anche E. è laureata in informatica.

Giovedì, la francese Stéphanie Frappart è diventata la prima donna nella storia ad arbitrare una partita di Coppa del Mondo. In uno stadio del Qatar (Al-Bayt) è stata accompagnata dalla brasiliana Neuza Back e dalla messicana Karen Diaz come assistenti. Al festival dei tifosi di Doha, con schermi giganti, in questi giorni si potevano vedere gruppi di amiche qatariote che seguivano le partite con il loro abaya e magari la maglia della loro squadra preferita sotto il mantello nero. In metropolitana, all’interno di quegli abiti pesanti, si sentiva anche ridere alla vista di fan provenienti da diversi paesi con parrucche e volti dipinti. Noof al Maadeed, la giovane femminista qatariota fuggita nel Regno Unito nel 2020 dopo aver denunciato “tentativi di assassinio” da parte dei familiari, è tornata nel 2021 perché si sentiva strana. Quando ha lasciato i social media, dove era stata così attiva, le organizzazioni per i diritti umani hanno temuto per la sua vita. Un giorno è tornata su Twitter per annunciare che stava bene e ha postato con orgoglio la foto di un biglietto della Coppa del Mondo sullo stesso network. Il Qatar e la FIFA vogliono che tutti gli occhi siano puntati sul campo, ma la vita è ciò che accade fuori, tra una partita e l’altra. In questo caso, l’emirato viola quotidianamente l’articolo 35 della sua stessa Costituzione: “Tutte le persone sono uguali davanti alla legge e, pertanto, non ci devono essere discriminazioni di sesso, razza o religione”.