7 dicembre 194, Pearl Harbor … e la guerra si globalizza

di Francesco Soverina, da CantoLibre, 6 dicembre 2021

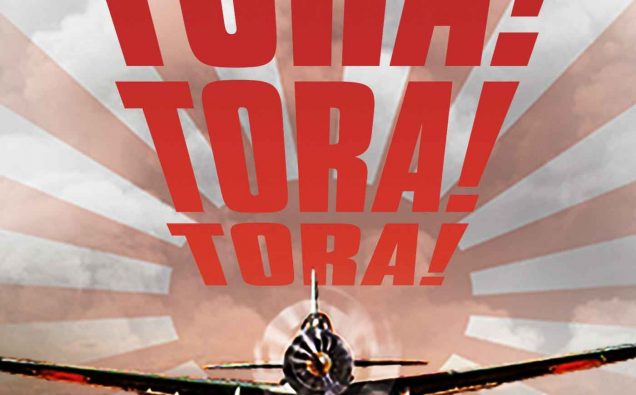

Ottanta anni fa, nella mattina del 7 dicembre 1941, la marina imperiale giapponese – la dichiarazione di guerra sarà formalizzata qualche ora dopo – sferra un micidiale colpo alla base statunitense di Pearl Harbor, affondando molte navi, tra cui 5 corazzate, danneggiandone gravemente altre, distruggendo 188 aerei, uccidendo 3.435 militari americani. Lo choc, provocato dal «giorno dell’infamia», scuote l’intero Paese: soltanto il raid su New York e il Pentagono, condotto – l’11 settembre 2001– dall’organizzazione terroristica di Al Qaeda causerà un trauma maggiore.

La sortita nipponica consente al presidente democratico Franklin D. Roosevelt di superare le forti resistenze interne isolazioniste e di scendere in campo nella lotta contro il «triangolo politico-mondiale Berlino-Roma-Tokyo». Tuttavia, non va dimenticato – è il caso di sottolinearlo – che sono state la Germania hitleriana e l’Italia mussoliniana a muovere guerra per prime, l’11 dicembre 1941, al colosso nordamericano. Con la devastante incursione nipponica nell’arcipelago delle Hawaii il conflitto, dunque, si globalizza, diventa effettivamente mondiale, nell’anno che aveva già visto, il 22 giugno, l’inizio della ciclopica campagna d’annientamento «ideologico-razziale» scatenata dal nazismo contro l’Unione Sovietica. Deludendo le aspettative dell’alleato nazista, la casta militarista giapponese non attaccherà l’Urss, in quanto aveva già saggiato la capacità di resistenza dell’Armata Rossa, che prima nel luglio del 1938 e poi nell’agosto del 1939 aveva inflitto, ai confini della Manciuria e della Mongolia, due pesanti sconfitte alle divisioni nipponiche.

Il governo di Tokyo, invece, messo nell’angolo dalle misure di embargo varate da Washington nei mesi precedenti all’«umiliazione» di Pearl Harbor, punterà sì tutte le sue carte sull’opzione bellica, ma per cercare di vincere la vitale partita che da tempo sta giocando contro il gigante nord-americano nel Pacifico. È l’inevitabile sbocco di un aggressivo espansionismo, che mira ad impossessarsi delle immense ricchezze del Sud-est asiatico e a riservarsi tutto il continente nel «nuovo ordine mondiale» vagheggiato insieme con i partner nazifascisti. Già nell’aprile del 1934 il Paese del Sol Levante si è enfaticamente proclamato tutore dell’Estremo Oriente, «dove niente deve più succedere senza il suo consenso».

La radicalizzazione in senso bellicista e imperiale del Giappone, nel corso degli anni Trenta, deteriora, sino a comprometterli definitivamente, i rapporti con gli Stati Uniti. La grande potenza militare e industriale asiatica si lancia prima, nel 1931, ala conquista della Manciuria, poi nel 1937 invade la Cina, dove è in atto l’aspro confronto tra i nazionalisti del Kuomintang di Chang Kai-shek e i comunisti di Mao Zedong. A Nanchino le truppe nipponiche, mosse da un senso di superiorità nazionale e razziale, inculcato sin dalla più tenera età nei figli del Sol Levante, nel giro di alcune settimane, in un’orgia di sangue e atrocità, ammazzano all’incirca 250.000 persone e violentano, mutilano, sgozzano più di 20.000 donne. Rimasto in un cono d’ombra per alcuni decenni, quello che ora è conosciuto come «lo stupro di Nanchino» rappresenta il misfatto più scellerato dell’estenuante guerra cino-giapponese (1931-1945), costata alle popolazioni locali la perdita di circa 10 milioni di vite umane.

Nella serie di conflitti, intrecciati fra loro, che hanno per teatro gli sterminati spazi della Cina e dell’Estremo Oriente, si distingue per efferatezza l’Unità 731. Composta da migliaia di medici giapponesi, sotto la guida del dottor Shiro Ishii condurrà in via sperimentale una raccapricciante guerra chimica e batteriologica, infettando i raccolti o avvelenando alimenti e fonti d’acqua, sottoponendo uomini e donne a terribili esperimenti senza anestesia, inoculando, dal 1932 al 1945, i batteri dell’antrace, del tifo e del colera a prigionieri cinesi, coreani, russi e americani. Particolarmente brutale è pure il trattamento inflitto dalle guardie e dai carcerieri nipponici ai nemici anglo-americani caduti nelle mani dell’esercito imperiale soprattutto durante la fase iniziale del conflitto nel Pacifico, contrassegnata dalle travolgenti offensive dei marinai e militari giapponesi.

All’indomani della folgorante vittoria di Pearl Harbor, e sino alla primavera inoltrata del 1942, il Paese del Sol Levante passa di successo in successo, impadronendosi così di una superficie di 8 milioni di kmq, che va dai confini della Mongolia alle isole Salomone e su cui gravita una popolazione di 450 milioni di abitanti. Al vasto impero conquistato dal Giappone viene data una struttura piramidale, secondo una logica pienamente rispondente alle necessità economiche e belliche dei dominatori. Tutti i paesi, sottomessi o alleati, sono spinti a far propri i principi autoritari della nuova «etica della Via Imperiale». La propaganda esalta il carattere culturale della «missione storica» del Giappone, mirante a sradicare le influenze occidentali per tutelare le usanze sociali e religiose tradizionali. Inoltre, in nome dello slogan «l’Asia agli asiatici», si valorizzano, ed è fatto gravido di conseguenze, le aspirazioni anticolonialiste e nazionali delle élites locali, alle quali si promette la formazione di una «Sfera di co-prosperità». Quest’ultima, in realtà, servirà ad approvvigionare l’economia nipponica delle fonti energetiche e delle materie prime, di cui ha notevole bisogno, e degli altrettanto essenziali mercati di sbocco.

Tutto l’«ordine nuovo» giapponese, come del resto quello tedesco in Europa, ruota attorno alla potenza dominante, che spasmodicamente contende agli Usa l’egemonia nel Pacifico, nelle cui acque hanno luogo le grandi, inedite, battaglie aereo-navali, come quella memorabile di Midway (giugno 1942) o del Mar delle Filippine (giugno 1944), o del Golfo di Leyte (ottobre 1944), il più grande scontro navale di tutti i tempi.

Esibendo una schiacciante superiorità economica e tecnologica, venendo a capo di considerevoli difficoltà logistiche in un’area di guerra che si estende per 8.000 km da nord a sud e per 10.000 da est a ovest, gli Usa – con il supporto della Gran Bretagna e degli altri paesi del Commonwealth – ricacceranno progressivamente indietro il Giappone imperiale, non senza evitare di deportare la comunità nippo-americana nei campi di concentramento o di manifestare un esplicito disprezzo, intriso di razzismo, nei confronti dei figli del Sol Levante. Comunque, a ben poco varrà, nello scorcio finale del conflitto, il sacrificio dei kamikaze, i piloti-suicidi, o l’ostinata resistenza dei soldati giapponesi a Iwo Jima e a Okinawa.

Al pari di quello dell’Urss, che paga il tributo più alto alla vittoria finale con oltre venti milioni di morti e immani distruzioni patite, determinante risulterà il contributo degli Usa, dell’«arsenale della democrazia», il cui poderoso apparato industriale riesce a mobilitare cinquanta milioni di lavoratori e a produrre 300.000 aerei, 86.000 carri armati, 71.000 navi da combattimento e 3 milioni di mitragliatrici.

Il secondo conflitto mondiale in Asia si chiuderà con l’agghiacciante sperimentazione delle prime bombe nucleari sulla popolazione giapponese, già prostrata da una tremenda campagna aerea che negli ultimi mesi di guerra aveva provocato la morte di circa 600.000 persone. Il fungo atomico, che in pochi minuti incenerisce le cittadine di Hiroshima e Nagasaki e polverizza o sfigura decine e decine di migliaia di individui, è il simbolo più macroscopico della distruttività, assolutamente senza riscontri nel passato, della produzione e della società moderne.

La guerra nel Pacifico si conclude innescando il definitivo tramonto dei colonialismi europei in Asia e incoronando gli Stati Uniti nuova superpotenza mondiale.

Ridotto ad essere un «nano politico», il Giappone si rifarà nell’età postbellica, ponendosi alla testa dello «stormo delle oche volanti» asiatiche, trainando cioè le emergenti economie del continente in un impetuoso processo di sviluppo. Negli anni Ottanta si paventerà sempre più, negli Stati Uniti, l’agguerrita concorrenza di aziende e società nipponiche, mentre nei decenni successivi si avvertirà come un’insidia ben maggiore il dinamismo del «dragone cinese». Se nel Novecento, definito proprio nel `41 dall’editore di Time e Life, Henry Luce, «il secolo americano», l’imperialismo statunitense ha dovuto fronteggiare anche il «pericolo giallo» costituito dal Giappone, ora è chiamato a misurarsi con un altro «pericolo giallo», questa volta incarnato dalla locomotiva cinese, bramosa di assicurarsi la leadership su scala globale in ogni campo.